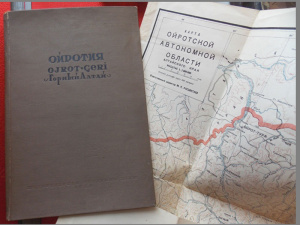

Ойротия - Горный Алтай: национальный проект в раннесоветской литературе («Горы» В.Я. Зазубрина)

Содержание

Горный Алтай в советском мифотворчестве

Слово «Ойротия» (так с момента своего создания в 1922 г. стала называться Ойротская автономная область – национально-территориальное образование на юге Сибири) можно отнести к лексической группе «географическая народная номенклатура», т. е. слов для обозначения ландшафтов и географических явлений, которые русские насельники Сибири «не находили в своем привычном словаре» [1. Cт. 633]. Как хороним той эпохи Ойротия встраивается в тематическую цепочку, порожденную положенной в основу создания СССР идеей грандиозного переустройства жизни на «одной шестой части суши»: союз, совет, социализм, «необъятная родина», республика, нацмены (национальные меньшинства) и т.п. Реальной величиной того гигантского советского мифотворчества была только территория [2] (в рассматриваемом нами случае – Русский/Горный Алтай [1. C. 62–83]), все остальное можно считать категориями воображаемыми [3. C. 7–8], [4. C. 516], [5. C. 42–61].

Воображаемая Ойоротия

Воображаемое как ментальный культурный конструкт рассматривается в неразрывной связи с процессами символизации и идеологизации: «Идеологическое является носителем мировоззрения, стремящегося навязать представлению смысл, искажающий реальность, как фактическую, так и воображаемую. Идеологическое силой воздействует на «реальность», заставляя ее втискиваться в рамки предвзятых представлений, и это «силовое воздействие» отчасти роднит его с воображаемым» [3. C. 7–8]). «Идеологическое всегда запечатлено в текстах, и, соответственно, только через них может быть понято» [6].

Русский (Горный) Алтай, в силу своей удаленности от всех культурных центров страны и специфичности его горных ландшафтов, в силу достаточно позднего вхождения в состав имперских пространств и этнической пестроты его населения был и остается в русском сознании [7] пространством скорее воображаемым, нежели представляемым. Воображаемый (литературный) Русский (Горный) Алтай конструируется в рамках фронтирного, колониального (ориентального), миссионерского и идеологического дискурсов.

Воображаемость Ойротии закодирована самим названием – на территории Русского Алтая ойроты никогда не жили, на ойротском языке его субэтносы не говорили, ойроты (ойраты) – это западные монголы [8]. Еще на начальной стадии ревизионистского прочтения истории наций и национализма в СССР Ю. Слезкин отметил, что национально-территориальные образования в Советском союзе получали названия по языку титульной нации [9. C. 343] – Бурятия/Бурят-Монгольская АССР (буряты, бурятский язык); Якутия/Якутская АССР (якуты, якутский язык); при всех административно-территориальных преобразованиях Бурятия и Якутия сохранили свои названия до сей поры, а слово Ойротия после 1948 г. (когда автономная область стала именоваться Горно-Алтайской) перешло в разряд архаизмов.

История заселения Русского Алтая ко времени создания СССР представлялась весьма смутно, и этноним ойрот можно считать, скорее, экзотизмом – «Сибирская советская энциклопедия» называла его то «восстановленным названием» коренных тюркских племен [10. Cт. 105], то «возникшим после революции» [10. Cт. 89]. Но одно не вызывает сомнения – новизна названия новой автономии и её насельников вполне соответствовали мифологии «нового мира» [11].

Ойротия в раннесоветской литературе

В раннесоветской литературе [12] Ойротия [10. Cт. 85–104] чаще всего представала идеальным пространством для развертывания грандиозной идеологической акции в сфере советского национального строительства [13. C. 26]. Серьезные художественные обобщения опыта создания «нового мира» стали возможны на рубеже 1920-х гг. (как эпохальные события тогда отмечались пятнадцатилетие советской власти, десятилетие создания СССР).

«Чёрное озеро (Кара-кол)» В.З. Гжицкого: образы герои

Самым первым романом о национальных отношениях в советской Ойротии стала книга украинского писателя В.З. Гжицкого «Черное озеро (Кара-кол)», написанная в 1928 г. и вышедшая в переводе на русский язык в 1930 г. Алтайцы в книге были описаны имагологически: их видят и о них рассуждают приезжие из столицы, ученый-историк и художник, которые не могли даже подумать, что на одиннадцатом году революции может процветать такая дикость, приводящая к постепенному вымиранию этой нации. Еще до встречи с местными жителями шовинистическую характеристику алтайцев ученый слышит из уст русского возницы: «В местечке живут преимущественно ойроты, жители горного Алтая – нация, можно сказать, пустая <…> живут в юртах, не умываются, не признают бань, едят конину, пьют араку <…>, а русского человека не уважают» [14. C. 8].

Герои романа идеологически четко сгруппированы. В курортном местечке с восхитительными горными видами (Чемал) писатель собрал столичных интеллигентов: историк Смирнов наблюдает и анализирует национальные отношения в автономии, подчеркивая неприкрытую ненависть алтайцев к русским; художник Ломов эмоционально переживает природную роскошь и стремится запечатлеть её, вписывая в пейзажное полотно девушку-алтайку как символ естественного человека, борющегося с темными силами; инженер Манченко изучает природные богатства и планирует светлое будущее региона на основе развития гидроэнергетики и добычи природных ископаемых. Образ национальной интеллигенции создается на основе представлений сибирских областников: доктор Темир, учитель Токпак и его дочь Таня - для них мир вне Алтая не существует. Представлены и враги советских преобразований в Горном Алтае: шаман Натрус, богач Мабаш, Триш. При этом все персонажи-алтайцы обеспокоены мыслями о вымирании или о потере национальной идентичности (растворении этноса в советской действительности), а приезжие уверяют их словами партийных лозунгов, что только в составе СССР нации могут существовать и процветать.

Шаман, описанный как припадочный мракобес и факир-заклинатель змей в одном лице, возглавляет стихийный протест жителей долины против всего нового, отождествляемого с русским влиянием, которое несет с собой «туча бледнолицых чертей» (при этом в его высказываниях причудливо соединено несоединяемое – бурханизм и шаманизм). Жители прикатунья начинают массовые жертвоприношения. «Никакие запреты властей не могли приостановить хищнического истребления животных. Разве этот запрет мог проникнуть в глубину диких гор? И покрылись они виселицами, на которых раскачивались конские шкуры. Алтайцы молились богам добра и зла…» [14. C. 109]. Идеологема дикости и отсталости оттеняется традиционным для сибирского текста русской культуры архетипом медвежьего угла (символична гибель шамана в лапах медведя).

Известно, что Гжицкий был на Алтае с киноэкспедицией [15], [16. С. 183] создателя украинского кино А. Довженко, изучая ойротов как отсталый народ. Все признаки отсталости, входящие в сталинскую модель восточных наций, были им обнаружены и описаны в романе, но идеологическое столкновение научной объективности и творческой субъективности в оценке этого народа оказалось в пользу последней – за искажение сталинской национальной политики автор попал в лагеря.

Забытый роман Е. Волчанского (Чанского)

Другой «пухлый» роман из «сибирской жизни», действие которого происходит в Бийске, в предгорьях и – частично – в горах Алтая [17], можно назвать своеобразным подступом к национально-освободительной теме на ойротском материале, так как речь в нем шла, в том числе, и об идеологических разногласиях между «бунтующим Каракорумом» под руководством художника Гуркина и бийскими большевиками, не желающими признать самостоятельность национально-территориального образования, созданного в Горном Алтае после Февральской революции на основе большевистских идей о праве наций на самоопределение. В разгромной рецензии «Сибирских огней» роман был назван книгой «почти без любви… но с идеологией», «кривым зеркалом алтайской действительности 1914–1917 гг.» [18. C. 125]. Критике была подвергнута фоновая картина богатой и сытой жизни Алтая в предреволюционные годы и несоответствие событийного ряда исторической фактографии. Имя его Евгения Волчанского (Чанского) ныне совершенно забыто. Известно только, что он «студентом был сослан в Бийск в годы первой мировой войны. После установления Советской власти стал комиссаром промышленности и торговли» [19. C. 60].

Первый русский роман о Ойротии: «Горы» В.Я. Зазубрина

Первым русским романом об Ойротии стали «Горы» В.Я. Зазубрина. Он сумел практически реализовать задекларированное на праздновании пятилетия журнала «Сибирские огни» право сибирских писателей на создание крупной эпической формы - «многоэтажного небоскреба» романа [20. C. 201]. Известный всей стране как автор раннесоветского бестселлера – первого советского романа «Два мира» (выдержавшего при жизни автора 12 изданий), один из идеологов и организаторов Сибирского союза писателей, Зазубрин задумал трилогию об алтайском крестьянстве в период коллективизации. Он успел напечатать только одну её часть – роман «Горы» («Новый мир», 1933) (см. [21. C. 304–305], [22], [23. C. 207–223], [24. C. 442], [25. C. 426–522]), поэтика которого вызвала в момент публикации характерную для литературной ситуации тех лет полемику (так два дня длилось обсуждение романа в Оргкомитете СП, выступавшие оценивали произведение в ракурсе «биологическое VS социальное» [26], и все же книга, при всех её недостатках, главным из них был назван натурализм [27], тогда была признана «советской, нужной и полезной»).

Идея замкнутости художественного пространства

Действие романа разворачивается в высокогорном селе Белые Ключи [28. C. 93] и в его окрестностях, где живут кондовые кержаки и алтайцы. Замкнутость, отгороженность этого пространства (настоящего «медвежьего угла») от всего мира подчеркивается эпиграфом: «…им же высота яко до неба, и в горах тех клич и говор: и секут гору хотящие просещися. Нестор. Летопись, 1096 год» [29. C. 169]. Для понимания замысла романа важен летописный контекст эпиграфа - рассказ Гюряты Роговича, передающего, в свою очередь, рассказы югорцев о недавно открытом ими чуде – о людях, замкнутых в непроходимых горах [30].

Идея замкнутости и отдаленности в модели художественного пространства романа опирается не только на географические особенности высокогорья, но и на беловодский миф [31]. Чудные люди живут в Белых Ключах – необычные, непонятные, странные для главного героя произведения – расейского Ивана Безуглого, который в начале романа после долгого отсутствия возвращается в Белые Ключи в качестве уполномоченного по хлебозаготовкам.

В Сибири он был в ссылке, потом в годы гражданской войны воевал в алтайском высокогорье, был тяжело ранен; там погиб его брат; в горах отряд Безуглого покончил с есаулом Огородовым [32], [[#Литература | [21. С. 293]]. В начале романа восприятие Иваном гор окрашено острым чувством возвращения к жизни после ранения, чувством, вновь и вновь оживающим в нем в самые неподходящие моменты принятия политических решений. На лоне природы Иван ощущает себя естественным человеком (образ первобытного предка неоднократно встает перед ним). «Он слушал, как шевелятся и сосут влагу корни травы. Человек был счастлив. Он был жив и здоров» [29. C. 178]. Горы в воспоминаниях полны силой лета, солнца, сочатся медом: «Безуглому казалось, что кругом в траве бьются медовые жилки и мед течет по ним со всех гор прямо в пасеку» [29. C. 176]. Со знанием дела описывает Зазубрин срезку пантов маралов, качку меда, охоту на медведей, баню – традиционные занятия сибиряков, связанные с обретением силы. В первой части романа создается ощущение, что в этом медвежьем углу Безуглый обрел, наконец, свой угол, незыблемость гор ощущается им как залог незыблемости всего порядка жизни (здесь у него есть дом, пахнущий свежим хлебом и сибирскими шаньгами, есть сын – продолжатель рода, есть простые хозяйственные дела вроде чистки навоза – есть то, о чем герой сном-духом предположить не мог, гонимый ветрами истории). В историческую эпоху, когда жизнь человека могла оборваться в любую минуту, писатель ищет точку опоры не в современности, а в вечности: «Горы лежали белые и голые. Впадины их темнели круглыми кратерами мертвых вулканов. Голубые языки ледников висели над чернотой ущелий. Охотник долго смотрел на небо. Над его головой текли синие реки вселенной. Вечность была занята своим делом – переливала из сосуда в сосуд» [29. C. 238]. И герою Зазубрина, не вписывающемуся в соцреалистическую схему образа коммуниста, как и его деду, хочется, чтобы «и у него дети пахали свои поля рядом с его полем, чтобы и его внуки сеяли со своими отцами. Он хочет жить вечно» [29. C. 251], [33].

С вечностью и незыблемостью природного порядка связана в романе линия коренного населения высокогорья, собирательно называемого Зазубриным алтайцами, именно они в романе (в отличие от пришлых старообрядцев) во всех жизненных ситуациях поступают так, как их отцы, деды и прадеды. Историю заселения алтайского высокогорья Зазубрин описывает в свете идеологемы сибирских областников «Сибирь как колония» (русские, незаконно проникавшие на земли имперских инородцев, вытеснили алтайцев в самые неподходящие для жизни места, и к ним потому отношение враждебное [32. C. 274]). Современность не столь однозначна, но автор, ранее подвергшийся серьезным идеологическим обвинениям [35], все же остается верен себе [36. C. 212] – он сосредоточен более на этническом, нежели на идеологическом ракурсе описания инородцев [37. C. 96].

Алтайский фольклор в романе Зазубрина

Знаток алтайского фольклора [38. C. 8] и алтайских традиций, Зазубрин включает в текст романа описания жилища алтайцев (аил, юрта), одежды (шубы, шапки с кисточками), занятий (конечно, не обошлось без описания выгонки молочной самогонки-араки), воспроизводит подробности поведения алтайцев во время охоты на медведей, детали обряда весеннего шаманского камлания Ульгеню, сопровождая эти сцены соответствующими устно-поэтическими текстами.

Первое такое описание связано с мотивом дороги – остановка в алтайской юрте по пути в Белые ключи (юрта - жилище без углов, в ней происходит своеобразная примерка героем нового пространства): «Безуглый вошел в юрту. Полуголые алтайцы сидели около пылающего очага. В круглом чугунном котле кипел чай. Старуха в рыжих овчинных штанах возилась с берестяной зыбкой, молодая женщина курила трубку, кормила грудью ребенка. У стен стояли кожаные мешки с кислым молоком, кучей валялись шубы. Над головами сушилась шкура небольшого зверя. Старуха взяла у женщины ребенка, положила его в зыбку, зажгла пучок сухого вереска.

Тридцатиголовая огонь-мать, сорокаголовая девица-мать, варящая все сырое, оттаивающая все мерзлое, опустись, окружи и будь отцом? опустись, покрой и будь матерью..» [29. C. 191].

Тема первопредков

Древнее заклинанье огня [39] переносит Безуглого в мир предков - «столетия стремительно протекли назад» (в первой части романа герой никак не может заставить себя смотреть в будущее, как того требует партийная дисциплина, подчиняться которой он обязан, хотя его постоянно тревожит мысль о начале хлебозаготовок, в ходе которых придется столкнуться с людьми, спасшими в свое время ему жизнь). В действительность Безуглого возвращает истрепанный номер газеты с фотографией сына хозяина юрты, учащегося в Ленинграде.

В сюжете романа с Безуглым личным знакомством связан алтаец Анчи [40. C. 8-10], [41. C. 15-24] Енмеков – это он когда-то показал красному командиру единственный горный проход в Кобанду, где было покончено с бандой Огородова. Всякий раз появление Анчи на страницах романа сопровождается этнобытовыми деталями, о дружбе на крови Безуглый старается забыть. Анчи – носитель исторической памяти этноса, он «помнит рассказы стариков» о буколическом Алтае, это он повторяет утверждение «обнищал отец Алтай», в его устах звучат реминисценции В.Я. Шишкова: «Были алтайцы хозяевами богатыми, стали батраками бедными. Золотом и серебром, отнятым у них, можно замостить весь Чуйский тракт, из слез их собрать вторую многоводную Катунь» [29. C. 208], [42. C. 274], [43. C. 390–391]. Это он утверждает, что «Алтай, разоренный русскими, добр по-прежнему к своим детям-алтайцам» [29. C. 209]. Анчи устраивает обряд весеннего поклонения Алтаю, приглашая на него шамана Мампыя [44], [45], [46].

Сцены камлания – одни из самых поэтичных в романе. Они даны с двух точек зрения - своей (переводит и комментирует мифопоэтику шаманской мистерии выпускница КУТВ Темирбаш) и чужой – Безуглый. В описании действий шамана и собравшихся из окрестных долин алтайцев усматривается реализация Зазубриным теоретических положений о характере изображения сибирского туземца, высказанных в полемическом запале против стилистики Г. Пушкарева, напечатавшего своё первое художественное произведение об алтайцах в «Сибирских огнях» [47]: «Пушкареву не удались алтайцы. Пушкарев пишет о туземце так, как когда-то писали «кающиеся» дворяне о крестьянах. Я думаю, что этой «болезнью» кающегося дворянина страдает не один сибирский писатель, когда подходит к изображению туземца. Уж очень мы его жалеем, боимся обидеть. Стараемся представить как можно лучше Я думаю, что туземцы не нуждаются в этой жалости. Туземца нужно давать стихийно и просто, как стихиен и прост он сам. А то выходит уж очень неубедительно» [20. C. 188].

В сценах камлания Зазубрин не сосредотачивается на реалистических подробностях раздирания жертвенной лошади, хотя и описывает их, ему важен именно стихийный порыв, реакция участников. «Мампый метался в тысячелетней тоске земных тварей по крыльям. В его песнях жила древняя и гордая мечта человека о захвате вселенной. Он бормотал:

Смотря глазами сквозь гору, сквозь землю проникая думой…

За огненным кругом костра начинались сумерки изначального хаоса. Люди-дети беспечно пели свои дерзкие песни на самом краю мира. Они утверждали, что вселенная – только пастбище их коней, звезды – колья золотой коновязи. Ведь жертвенная кобыла была привязана не к березе, а к Полярной звезде» [29. C. 212–213]. Эпическая наполненность сцен камлания резко перечеркивается записью Безуглого: «Мампый, шаман, очень авторитетен. Кампанию начать через газету из Улалы. Договориться с Темирбаш» [29. C. 212–213]. Но… алтайке Темирбаш, дочери Анчи, «хочется самой взять бубен, петь, кричать»…

Сыновья старого Анчи – Эргемей и Эрельдей отправляются с Безуглым на медвежью охоту. В сценах охоты Безуглый и его русские спутники инородны природной среде, с которой алтайцы органично слиты. Братья, готовясь к охоте, сборы и выезд провели «по нерушимым правилам предков. Дорогой они прошептали обращение к Алтаю:

В старину отцы наши ходили, теперь мы, молодые, идем, кружимся и потеем, неумелые парни. Из охотничьей сумы нам часть дай, Из твоей дичи нам хотя бы одну покажи…» [29. C. 216].

Они и первого медведя добыли так, как это делали их предки (тут Зазубрин, страстный охотник, описывает диковинный для равнинных охот способ убийства зверя – при помощи «большого деревянного шара, утыканного длинными, острыми гвоздями с бородками, как у рыболовных крючков»; такой колючий клубок, брошеный зверю, связывает его лапы с мордой – и в этот момент охотник всаживает в него нож). Отважные звероловы-алтайцы совершают множество ритуальных действий и перед началом охоты, и над тушей убитого зверя, чтобы духи не узнали об убийстве одного из прадедов.

Проблематика колонизации Сибири: из человека в коммуниста

Тема первопредка прерывает повествование об охоте рассказом о звериной страсти основателя Белых ключей Магафора, ради обладания женщиной убившего двух своих родных братьев. Этот частный случай на одном из путей в Беловодье влечет за собой повествование о русской колонизации Сибири. Описанный в романе захват русскими долины реки Талицы в миниатюре отражает захват всей Сибири. Зазубрин гиперболизирует мотив крови и звериных инстинктов, рассказывая о закладке Белых ключей - воспоминания автора о недавно пережитом и описанном в «Двух мирах» и в «Щепке» не дают ему покоя. Зверь в человеке, пещерный предок живет в каждом [48. C. 113; 125], [29. C. 341–345].

Сцены охоты позволяют Зазубрину вербализовать идеологическую концепцию героя-коммуниста. Лексика и стилистика описания естественного хода природной жизни (сцена медвежьей свадьбы) начинают восприниматься как эпическое продолжение стихотворения О. Мандельштама 1922 г. «Век» (Век мой – зверь мой…) – ср.: «Безуглый думал, что он должен будет сейчас вмешаться в дела огромного звериного мира, должен будет останавливать движение и рев стихии. Он – один слабый человек» [29. C. 233].

После охоты в юрте старого Анчи, по алтайской традиции щедро разделившего добычу сыновей всем людям аила, Безуглый вновь раздумывает над колонизационными страницами истории Алтая. Среди гостей Анчи появляется Аргамай Кудачников (исторический прототип эпизодического персонажа – знаменитый коннозаводчик-алтаец Аргамай Кульджин; в раннесоветскую эпоху ставший символом жадности и классового врага – см. [49]), и впервые на страницах романа начинают декларативно звучать актуальные идеологемы: алтайцам не нужны баи; национальное возрождение Ойротии…

Во второй части романа происходит перерождение героя из человека в коммуниста: один, запертый от назойливых посетителей в бане (баня в русской традиции – место появления на свет нового человека), Безуглый перелопатил записи, сделанные во время долгого пути на Алтай. Карта советских восточных владений представилась ему мощным дремучим материком. Бездорожье. Безлюдье. Бедная, отсталая страна, несмотря на все свои чудовищные богатства. «Безуглый написал в тезисах к докладу «сволочь природа». В двух словах он соединил гнев и возмущение» [29. C. 271]. Безуглый рвет пуповину, связывающую его с исконными человеческими ценностями, с простыми человеческими радостями. «Коммунист скакал и испуганно косился назад. Всаднику почему-то казалось, что по дороге, поднимая длинный, серый кипящий поток пыли, невидимо волочится огромная безобразная его пуповина» [29. C. 318].

Герой все чаще именуется Зазубриным коммунистом. Яркое и живое описание охотников-алтайцев (Анчи с сыновьями) редуцируется до шаблонного: теперь они - активные участники новой жизни, плотогоны, «у них был жесткий договор. Лес сплавлялся на постройку Турксиба» [29. C. 332]. Внешне всё соответствует требованиям национальной политики, проводимой Сталиным: все проявления великодержавного шовинизма клеймятся коммунистом, представители отсталого народа бодро шагают в светлое будущее. Но нотка тревоги подспудно звучит в романе, она прорывается во фразе Дитятина: «За индустриализацию я головой, а, сказать по совести, сердце знобит, как вздумаю, что станется с Алтаем» [29. C. 285].

Над финалом романа нависает фигура Сталина, выписанная по личным впечатлениям Зазубрина, присутствовавшего на ХV съезде партии [50. C. 380–382], [48. C. 115]. «Он был спокоен. Он видел, как в обвалах войн и революций, точно в первозданном хаосе, шли горнообразовательные процессы, возникали материки нового мира» [29. C. 281]. Эта расхожая метафора ставит все на свои места: тектонические процессы уничтожат в том числе и «благостный голубой Алтай», который раскрывает перед героями романа свои крепкие ладони, «человеку тут все дадено, как в раю – земля, вода, лес, звери…» [29. C. 310]. На фоне этой земной благодати главный герой в романе Зазубрина трагически несчастен: его обвинили в сокрытии социального происхождения, жена-активистка изуродовала себя криминальным абортом и находится при смерти, сын попал под копыта пьяного жеребца… В гармонию Вселенной внесен разлад (подспудно в этом ощущается трагизм личной судьбы художника после 1928 года [51]), вечность стремительно сжалась в мгновение, в которое Безуглый схватил ружье. Возможно, снова сведя героя до фигуры «человека с ружьем» (см. в начале романа воспоминания Безуглого о гражданской войне), В. Зазубрин не смог продолжить трилогию…

Ойротия через призму Н. Зарудина и И. Катаева

Эпико-романтический пафос зазубринского воображения гор и их коренных насельников буквально заразил прозаиков Н. Зарудина и И. Катаева, и известный творческий тандем [52] в 1935 г. оказался в Горном Алтае. «Писатели едут по приглашению ойротского облисполкома и по зданию редакции «Новый мир» с целью написать книгу об Ойротии» [53. C. 184]. В горах их более всего интересовали старообрядцы – с Уймоном и «потомками Аввакумов» Катаева и Зарудина познакомил друг Зазубрина, Ефим Пермитин (редактор журнала «Охотник и пушник Сибири», в литературном отделе которого охотно печатались столичные писатели), к тому времени вслед за Зазубриным перебравшийся в Москву [54. C. 100]. Странствовали в горах московские писатели все лето, и судьба распорядилась так, что их последними произведениями оказались произведения, написанные на алтайском материале.

«Прекрасная Ойротия» Н. Зарудина

Очерк Н. Зарудина «Прекрасная Ойротия» [55], на наш взгляд, самое позитивное произведение о довоенном Горном Алтае. Этот текст ни разу не переиздавался, большая часть тиража журнала была изъята из библиотек после расстрела писателя. Горная страна в путевых заметках Зарудина, действительно, прекрасна! Прекрасны её горы, прекрасны её люди (в поездке писателей сопровождает зачинатель алтайской советской литературы Павел Кучияк, фамилия его не называется, но он именуется в тексте по-алтайски Ит-кулак – Собачьи Уши (к счастью, узурпировавший ойротскую тему в довоенной литературе А.Л. Коптелов в то лето отправился с альпинистами на Белуху [53. C. 183] и не успел «отравить» москвичей своим социологическим, по определению Н. Острогорского [56. C. 154] видением Ойротии). Перед читателями журнала «Наши достижения» Павел Кучияк предстает истинным достижением нового строя, этот «лукавый артист, вечно молодой Собачьи Уши». Он показывает столичным литераторам Ойротию эффектно, как на сцене.

Ойротия – это не только «камень, лес и вода… пропасти, скалы, камни» [55. C. 96], это восхитительные пейзажи и бесконечный путь, позволяющий не заострять внимание на героях и антигероях новейшей истории региона. Имена Петра Сухова и Ивана Долгих к тому моменту уже хрестоматийны, но как талантливо они вписаны в текст очерка: «Я видел реку необычного цвета с именем Кучерла; она спускается с гор в одном переходя от Катанды, села, где Иван Долгих стал вечной легендой, достав своей шашкой голову есаула Кайгородова. Это - чудесная река» [55. C. 96]. Конечно, читатель запомнит не голову Кайгородова, а чудесную реку.

По мере продвижения вглубь Алтая обжитой русский мир Уймонской долины меркнет на фоне «снежного блеска баснословных вершин», «Бурный, каменный Алтай, как он назван сказочниками, громоздится все выше и неприступнее. Все грознее ревут лохматые реки, все лиловее темнеют хребты. <...> Вечно собирается что-то, ходит вокруг вершин, творит свою потаенную работу, неведомую нам, – столпотворение дымов, мраков, паров…» [55. C. 96–97]. Самые яркие страницы очерка посвящены колхозу Кучерла, главная достопримечательность которого – не председатель колхоза, который на Всесоюзном съезде колхозников разговаривал с самим Сталиным, а фосфорическая река – «величавый световой жгут», «кипящее счастье движения». И покой – «девственная тишина». Символом покоя и гармонии смотрится фотоиллюстрация – «Кержаки горного Алтая, на пасеке, в селе Катанда. Еще сохранились кое-где старинные поярковые шляпы, сапоги с набором, пояски с кисточкой, – остатки того, чем внешне отличался кондовый, консервативный кержацкий быт. Кержаки были хорошими пчеловодами и умели пользоваться богатейшими цветочными угодьями горных лугов…» [55. C. 101].

«Под чистыми звездами» И. Катаева

В рассказе «Под чистыми звездами», опубликованном после реабилитации, спутник Зарудина Иван Катаев вторит своему товарищу и описанием Уймонской долины, и общей тональностью восхищения красотой природы и красотой человеческих поступков. Описан один вечер на сенокосе. Завораживает поэзия труда – соревнуясь, два звена мечут стога, финал их работы наблюдают случайно попавшие к ним путешественники. Ведя повествование от первого лица, Катаев с тактом и сдержанностью рассказывает о случайно подслушанной тайне бригадира Аполлинарии Лесных – «из кержачек», неброской красоты труженицы, и её возлюбленного Тимки Вершнева, об их высоком чувстве.

Ойротия в воображении Катаева – это «уединенная горная страна, из тех, что всегда так властно манят в путешествие своей как бы вечно недостижимой синевой. Её резко увеличивали резкие ледяные вершины Катунских Альп…». Пожалуй, Катаев был единственным писателем той поры, попытавшимся определить свое отношение к высокогорью не через социологические категории, а через общечеловеческие этические: «Подступало странное, составное чувство родины и чужбины – его уже не раз испытывал я на Алтае» [57. C. 376].

Заключение

В произведениях трех ярких русских писателей Ойротия (Горный Алтай) – не место политически правильного «великого кочевья» (см. [58], [56], [59], [61], [56. C. 108]), а поистине художественное открытие. Все трое страстные охотники и неутомимые путешественники, они оказались во власти высокогорья настолько, что фактически проигнорировали рекомендованные к литературному освещению «символические признаки национальной идентичности» [62. C. 25] малых народов. А это потенциально могло утяжелить перечень тех преступлений, которые были поставлены им, сгинувшим во время Большого террора, в вину [63], [64].

Т.П. Шастина

Список литературы

- Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. Т. 1:А-Ж / под общ. ред. М. К. Азадовского [и др.. М.: Сибкрайиздат, 1929.]

- Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 576 с.

- Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / пер. с фр./ общ. ред. С. К. Цатуровой. М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. 440 с.

- Вульф Л. Изобретая восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 560 с.

- Шенк Б. Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения // НЛО. 2001. № 52. С. 42–61.

- Добренко Е. Скромное обаяние ранней советской культуры // Новый мир. 1998. № 4.

- Сорокин В. Теллурия. М.: Corpus, 2013. 448 с.

- Тадина Н.А. "Ойрот" как символ государственности в этническом сознании алтайцев // Материалы Международной научной конференции "Единая Калмыкия в единой России: через века в будущее». Часть 1. Элиста: ЗАОр "НПП "Джангар", 2009. С. 424–427.

- Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Антология. Советский период. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2001. С. 329–374.

- Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. Т. 4: О-С. [Б. м., [19??].]

- Никонова Т.А. Мифология «нового мира» и тенденции развития русской литературы первой трети ХХ в.: дисс… д-ра филолог. наук. Воронеж, 2004. 357 с.

- Вьюгин В.Ю. Политика поэтики: очерки из истории советской литературы. СПб.: Алетейя, 2014. 396 с.

- Московская Д.С. Локально-исторический метод в литературоведении Н. П. Анциферова и русская литература 1920–1930-х гг. (Проблемы взаимосвязей краеведения и художественной литературы): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Москва, 2011.40 с.

- Гжицкий В.З. Черное озеро / авториз. пер. с укр. К. Трофимова. М.: Советский писатель, 1960. 307 с.

- Разумный А. У истоков: Воспоминания кинорежиссера. М.: Искусство, 1975. 144 с.

- Дашибалова И.Н., Базаров А.А. Кинофиксация бурят: советский репертуар в диахронии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. № 2 (73). С. 180–192.

- Чанский Е. Заваруха. М.: ЗИФ, 1930. 390 с.

- Ансон А. Очередная литхалтура // Сибирские огни. 1930. № 8. С. 126.

- Мальцев Л. Из литературного прошлого Бийска // Алтай. 1978. № 4. С. 60–62.

- Зазубрин В. Проза «Сибирских огней» за пять лет // Сибирские огни. № 2. С. 185–201.

- Литературное наследство Сибири. Т. 2. Владимир Яковлевич Зазубрин: художественные произведения, статьи, доклады, речи, переписка. Воспоминания о В. Я. Зазубрине / гл. ред. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Западно-Сиб.изд-во. 1972. 446 с.

- Кондаков Г. Создание зрелой кисти: А.М. Горький и история написания романа В.Я. Зазубрина «Горы» // Алтай. 1981. № 4. С 104–108.

- Яновский Н.Н. Жизнь и творчество Владимира Зазубрина // Яновский Н.Н. Писатели Сибири: избранные статьи. М.: Современник, 1988. С. 139–223.

- Горшенин А.В. Неезжеными дорогами // Зазубрин В.Я. Бледная правда: художественная проза, публицистика. М.: Русская книга, 1992. С. 430–445.

- М. Горький. Неизвестные страницы истории (материалы и исследования) / отв. ред. Л.А. Спиридонова. М.: ИМЛИ РАН, 2014. 727 с. (М. Горький. Материалы и исследования. Вып. 12).

- В.В. «Горы». На обсуждении романа В. Зазубрина в Оргкомитете // Литературная газета. 1934. № 57.

- Против формализма и натурализма в искусстве: Сб. статей. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1937. 79 с.

- Коптелов А. Антихристово время // Сибирские огни. 1925. № 4–5. С. 93–114.

- Зазубрин В.Я. Горы // Зазубрин В.Я. Общежитие / сост. Г. Арабескин. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1990. С. 169–368.

- Повесть временных лет / подготовка текста, перевод и коммент. О.В. Творогова.

- Непомнящих Н.А. Беловодье как «общее место»: современные литературные и иные интерпретации // Сибирская идентичность в зеркале литературного текста: тропы, топосы, жанровые формы ХIX–XXI веков / отв. ред. Н. Ковтун. М.: Флинта, 2016. С. 190–202.

- Долгих И. Рассказ о «снежном походе» // СССР на стройке. 1932. № 9. Б.с.

- Суматохина Л.В. Концепция личности М. Горького и роман В.Я. Зазубрина «Горы» // М. Горький и культура. Горьковские чтения 2010 г.: Материалы XXXIV междунар. научн. конф. Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2012. С. 75–84.

- Шкапская М. В плетеном коробке / Шкапская М. Сама по себе. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде,1930. С. 267–288.

- Резолюции бюро Крайкома ВКП(б) о журнале «Сибирские огни» // Сибирские огни. 1928. № 4. С. 225–226.

- Тихменев Ф. О литературных «зазубринках» В. Зазубрина // Сибирские огни. 1928. № 2. С. 212–227.

- Разувалова А.И. Образ северного инородца в прозе В.П. Астафьева // Вестник ТГУ. Филология. 2013. № 4 (24). С. 96–109.

- Зазубрин В.Я. Предисловие // Алтайский эпос Когутэй / сказитель М. Ютканаков, пер. Г. Токмашова, ред. В. Зазубрина, комм. Н. Дмитриева. М.-Л.: ACADEMIA, 1935. С. 7–11.

- Дыренкова Н.П. Культ огня у алтайцев и телеутов // Сборник Музея антропологии и этнографии. Вып. VI. Л., 1927. С. 28–33.

- Кожевников С. Первые страницы алтайской литературы // В родных долинах. Новосибирск: Новосиб. обл. изд-во, 1939. С. 3–24.

- Творчество народов СССР. М.: Ред. «Правды», 1938. 545 с.

- Шишков В.Я. Чуйские были // Шишков В.Я. Тайга: повесть, рассказы, очерки / сост. Н. Яновского. Новосибирск: Западно-Сиб. кн. изд-во, 1975. С. 274–293.

- Зазубрин В.Я. Неезжеными дорогами // Зазубрин В.Я. Общежитие. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1990. С. 388–413.

- Адрианов А.В. К сибирскому вечеру // Сибирская жизнь. 1909. № 38.

- Вяткин Г. На сибирском вечере // Сибирская жизнь. 1909. № 41.

- Пребывание кама в Томске // Сибирская жизнь 1909. № 46.

- Пушкарев Г. Младенцы гор // Сибирские огни. 1922. № 5. С. 75–82.

- Коптелов А.Л. Башлык // Коптелов А.Л.. Минувшее и близкое: воспоминанья, статьи, очерки. Новосибирск: Западно-Сиб. кн. изд-во, 1972. С. 103–129.

- Трудовой В. Аргамай // Сибирские огни. 1927. № 5. С. 29–43.

- Зазубрин В.Я. Заметки о ремесле // Зазубрин В.Я. . Общежитие / сост. Г. Арабескин. Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1990. С. 370–387.

- Яранцев В. Зазубрин // Сибирские огни. 2010. № 12. С. 170–181.

- Миндин Э.Л. Необыкновенные собеседники: книга воспоминаний. М.: Советский писатель, 1968. 490 с.

- Хроника // Сибирские огни. 1935. № 4. С.183–184.

- Пермитин Е. Мир художника // Воспоминания об Иване Катаеве. М.: Советский писатель, 1970. С. 89–107.

- Зарудин Н. Прекрасная Ойротия // Наши достижения. 1936. № 11. С. 92–109.

- Острогорский Н. О второй книге романа «Великое клочевье»: второе открытое письмо автору – тов. Коптелову // Сибирскеие огни. 1935. № 5. С. 151–157.

- Катаев И. Под чистыми звездами // Катаев И. Под чистыми звездами: Повести, рассказы, очерки. М.: Советская Россия. 1969. С. 374–396.

- Обсуждение романа Коптелова «Великое кочевье». Сибирские огни. 1935. № 4. С. 174–176.

- Острогорский Н. О романе «Великое кочевье» А. Коптелова: открытое письмо автору // Сибирские огни. 1934. № 5. С. 108–111.

- Против формализма и натурализма // Сибирские огни. 1936. № 2. С. 98–109.

- Коптелов А. Великое кочевье // Сибирские огни. 1934, № 3. С. 1–133; 1935. № 3. С. 1–167.

- Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923-1939 г. М.: РОССПЭН, 2011. 855 с.

- Шенталинский В. Расстрельные ночи // Звезда. 2007. № 5.

- Яранцев В. Последняя ночь Зазубрина // Москва. 2011. № 7.