«Остров Сахалин» А. П. Чехова: структура нарратива

Содержание

- 1 Многоплановость нарратива А.П. Чехова

- 2 Сибирь – мифологическая страна мёртвых

- 3 Мотив смерти в повествовании об острове и его обитателях

- 4 Остров vs Россия в очерках А.П. Чехова

- 5 Сахалин – каторжный остров: претекст, «описание с натуры», архетипический контекст

- 6 Образ города Александровск как пространство разврата

- 7 Гоголевские мотивы в очерках Чехова

- 8 Библейские мотивы в «Острове Сахалин»

- 9 Заключение

- 10 Список литературы

Многоплановость нарратива А.П. Чехова

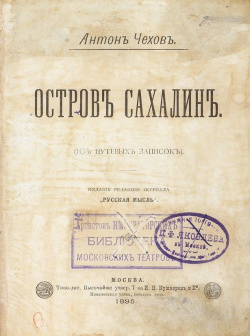

Книга очерков «Остров Сахалин» стоит особняком в творчестве А.П. Чехова. Задуманная как отчет о поездке в место «невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек» [1], книга вобрала в себя самый разнородный материал научно-социологического и публицистического характера. Пространственная точка зрения нарратора, локализованная во времени ситуацией конкретного путешествия, соотносится с объективированным повествованием, тяготеющим к документалистике. Однако изображение действительности, обогащенное культурной памятью автора и читателя, делает повествование многоплановым: наряду с идеологической точкой зрения, повествовательная структура книги содержит интертекстуальный и архетипический планы, которые стоят за изображаемыми событиями, делая текст многомерным. При этом событие хронотопично, то есть фиксируется во времени и пространстве, а авторская дискурсия выводит содержание рассказа о событии в вечность и безмерность.

Сибирь – мифологическая страна мёртвых

Художественное пространство книги о Сахалине пронизывается сквозным мотивом, корреспондирующим с мифами о Стране мертвых, что связано как с личным восприятием «каторжного острова» писателем, так и со сложившейся литературной традицией: «именно Сибирь в российском культурном сознании обрела характеристики и свойства мифологической страны мертвых» [2. C. 27]. Этот мотив возникает в самом первом очерке в описании Новониколаевска как «вымирающего города», в котором «половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа» [Т. 14–15. С. 41]. Путешественнику, глядящему на Сахалин с берега материка, «кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть» [Т. 14–15. С. 45]. Слова угрюмого матроса: «По доброй воле сюда не заедешь!» [Т. 14–15. С. 51], – аккомпанируют мотиву путешествия в мир мертвых.

Отсылки к «Божественной комедии» в очерках о Сибири и книге «Остров Сахалин» А.П. Чехова

Для многих поэтов и писателей нового времени роль художественного претекста, в поэтической форме воплотившего архетипический сюжет о путешествии в Страну мертвых, сыграла «Божественная комедия» Данте, став своего рода «промежуточным текстом» между мифом и литературой. Как замечает А.А. Асоян, «восприятие книги поэта в России стало актом вживания в мировую культуру, приобщением художественной мысли нации к общечеловеческому опыту» [3. C. 153]. При этом исследователь указывает, что для русской литературы конца XIX – начала XX вв. был характерен «культ Данте» [3. C. 100], влияние которого, очевидно, не избежал и А.П. Чехов, о чем свидетельствует ряд отсылок к тексту «Божественной комедии» в очерках о Сибири и книге «Остров Сахалин».

Так, чувства оставленности, бездомности, которые испытывает повествователь, предпринявший путешествие в «место невыносимых страданий» на свой страх и риск («Гостиницы в городе нет. <…> на вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. <…> я очутился как рак на мели: камо пойду? Багаж мой на пристани; я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать» – [Т. 14–15. С. 42], перекликаются с чувствами поэта в начале путешествия поэта в Аид, описанными Данте:

День уходил, и неба воздух темный Земные твари уводил ко сну От их трудов; лишь я один, бездомный, Приготовлялся выдержать войну И с тягостным путем, и с состраданьем, Которую неложно вспомяну [4. C. 25].

Так же, как в поэме Данте, повествователь сталкивается с запретом: «Офицер, сопровождающий солдат, узнав, зачем я еду на Сахалин, очень удивился и стал уверять меня, что я не имею никакого права подходить близко к каторге и колонии, так как не состою на государственной службе» [Т. 14–15. С. 54].

Ср.: «А ты уйди, тебе нельзя тут быть, Живой душе, средь мертвых!» И добавил, Чтобы меня от прочих отстранить: «Ты не туда свои шаги направил…» [4. C. 33].

Аллюзия на «Одиссею» Гомера

Если аллюзия на текст поэмы Данте неявная, то отсылка к тексту Гомера указана автором. Переправа через водную преграду сопровождается аллюзиями на путешествие Одиссея в страну мертвых: «Душой овладевает чувство, которое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле … на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц» [Т. 14–15. С. 45]. Эта встреча с гиляками создает фантастическую атмосферу, реальность приобретает странные очертания. Мертвые серые птицы – «битые гуси», которых гиляки предлагают купить, – своеобразный пропуск в мир мертвых. Подобно Одиссею и его попутчикам из поэмы Гомера («…на корабль совокупно / Все мы взошли, сокрушенные горем, лиющие слёзы» [5. С. 767]) рассказчик испытывает чувство тревоги, приближаясь к острову: «Но настроение духа, признаюсь, было невеселое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже» [Т. 14–15. С. 54].

Переправа на остров изображается как путешествие, полное опасностей: суда часто садятся на мель и на камни. В качестве «пропускного пункта» в «иной» мир, выступает одинокая избушка у мыса Джаоре, в которой живет морской офицер г. Б., ставящий знаки на фарватере. Этот офицер выполняет роль проводника в иной мир. Чтобы пройти препятствия, нужно задобрить «проводника». Неслучайным представляется упоминание о «свежем мясе», которое посылает господину Б. командир (своего рода жертвоприношение).

И последняя деталь, отсылающая к топосу Страны мертвых, – в описании бухты, в которой корабль бросил якорь: «Выход в море сторожат три острова, или, вернее, рифа…», получившие название «Три брата» (Полужирный курсив мой. – В.Г.) [Т. 14–15. С. 51-52]. Характерно, что речь идет именно о выходе, который сторожат. Это еще один намек на то, что Остров – это преисподняя, откуда выхода нет. В XXII главе книги читаем: «…приговоренный к каторге удаляется из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться в неё и таким образом как бы умирает для того общества, в котором он родился и вырос. Каторжные так и говорят про себя: “Мертвые с погоста не возвращаются”» [Т. 14–15. С. 354].

К Сахалину корабль подошел вечером, открывшаяся перед путешественником панорама была зловещей: «Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные» [Т. 14–15. С. 54]. Таким образом, первое впечатление вызывает ассоциации с пеклом, в дыму которого горят два красных дьявольских глаза. Заканчивается описание прямым сравнением: «И все в дыму, как в аду» [Т. 14–15. С. 54]. Утром, когда рассказчик переправлялся на катере с парохода на берег, сопровождающий его офицер на вопросы о сахалинской жизни «зловеще вздыхал и говорил: “А вот увидите!”» [Т. 14–15. С. 55]. А хозяйка, у которой остановился путешественник, встретила его словами: «Заехали в эту пропасть!» [Т. 14–15. С. 57].

Мотив смерти в повествовании об острове и его обитателях

Мотив смерти становится постоянным в повествовании об острове и его обитателях. Он появляется, например, в описании устроенного на острове начальством праздника, который наводит на каторжан «смертельную тоску»: «Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени» [T.14–15. C. 65]; повествователю «становится жутко», когда во время прогулки он видит «фантастическую картину»: «… навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом», как в саване [Т. 14–15. С.C. 65-66].

Остров vs Россия в очерках А.П. Чехова

С Сахалином связано представление о крае, границе – остров, являющийся конечной целью движения героя-повествователя, отделяет от материка «полоса отчуждения»: «Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше…» [Т. 14–15. С. 51]. Понятие границы двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой – соединяет. «На уровне семиосферы она означает отделение своего от чужого» [6. С. 258]. Если внутренний мир воспроизводит космос, то по ту сторону его границы располагается хаос, антимир. В качестве антитезы мертвому пространству каторжного острова выступает живой мир России. Противопоставление острова России начинается с первых минут пребывания путешественника на Сахалине. Первые впечатления – все здесь чужое, не такое, как в России и природа, и условия жизни и нравы. «…Боже мой, как далека здешняя жизнь от России!» – восклицает автор на первых страницах книги [Т. 14–15. С. 42]. «Послушать каторжных, то какое счастье, какая радость жить у себя на родине! О Сахалине, о здешней земле, людях, деревьях, о климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой, а в России всё прекрасно и упоительно; самая смелая мысль не может допустить, чтобы в России могли быть несчастные люди…» [Т. 14–15. С. 343].

Сахалин – каторжный остров: претекст, «описание с натуры», архетипический контекст

В начале книги, где описываются первые впечатления от жизни на Сахалине, появляется мысль, что весь остров – это тюрьма. Каторжане живут не только в острогах, они населяют весь остров: «…звон кандалов слышится непрерывно» [Т. 14–15. С. 61]; «Каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду голубику» [Т. 14–15. С. 61]; «Каторжные … ходят по улицам свободно…» [Т. 14–15. С. 61]. Это мнимая свобода, т.к. весь остров – тюрьма.

В литературоведении указано, что ближайшим претекстом книги о каторжном острове были «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, на связь с которыми указывает сам автор. Мифологема Достоевского «Мертвый дом» обогащается у Чехова конкретным содержанием при описании острожного барака и домов, в которых живут поселенцы. Крайним воплощением «анти-Дома» выступает у Чехова острожная камера: «Общая камера не дает преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считают для него обязательным все сторонники исправительных целей» [Т. 14–15. С. 93]. Об этом писал и Достоевский, называя каторжный острог Мертвым домом, уровняв его, таким образом, с адом.

Чехов дает своего рода научный культурологический комментарий к описанию избы поселенца, к которому нечего прибавить: «По обстановке это не изба, не комната, а скорее камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство, но всё же и там чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампады и без украшений, – нет обычаев; обстановка носит случайный характер, и похоже, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире, или будто она только что приехала и еще не успела освоиться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка... а главное, нет родины» [Т. 14–15. С. 73]. Остров Сахалин – место не пригодное для жизни, поэтому автором изображена антидомашность, которая выражается в отсутствии гармонии между человеком и его домом. Сахалин – это пространство неволи, поэтому любое жилище здесь – это лишь вариации острожного барака или камеры.

Однако автор не ограничивается только «описанием с натуры», архетипический контекст обнаруживается в изображении избы поселенцев, символом беспорядка в которой становится хозяйка – «вавилонская блудница»: «…в самой избе, человек пять мужчин, которые называют себя кто – жильцом, кто – работником, а кто – сожителем. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая…» [Т. 14–15. С. 74]. Хозяйка, хранительница очага оборачивается «блудницей». Таким образом, вводится мотив «публичного дома», которым подменяется настоящий Дом [7. С. 98].

Образ города Александровск как пространство разврата

Древний Вавилон упоминается автором неоднократно как символ разврата, разобщения людей, как Богом отвергнутый город. «Маленьким Вавилоном» назван самый крупный (по сахалинским меркам) город – центр тюремной цивилизации, описанный в книге: Александровский пост – это «маленький Вавилон, имеющий уже в себе игорные дома и даже семейные бани, содержимые жидом» [Т. 14–15. С. 157]. Александровск называется в книге то «маленьким Вавилоном», то «сахалинским Парижем», очевидно, по общему для этих городов признаку – с Парижем также связаны представления как о городе цивилизации и разврата, городе излишеств, чего не хватает на острове. В Александровске живут те, кто может себе позволить излишества: «В Александровске поселяются большею частью те, которые приезжают сюда из России, с деньгами» [Т. 14–15. С. 86]. Уподобляясь цивилизованным городам, Александровск подражает им в уродливой, гротескной форме. Внешне чистый и благоустроенный город, славится тем, что в нём процветают «эксплуатация инородцев и новичков-арестантов, тайная торговля спиртом, дача денег в ссуду за очень высокие проценты, азартная игра в карты на большие куши»; «женщины, ссыльные и свободные, добровольно пришедшие за мужьями, промышляют развратом» [Т. 14–15. С. 86].

Гоголевские мотивы в очерках Чехова

Выделяется еще один город – Рыково, «настоящая деревня, без каких-либо претензий на культурность» [Т. 14–15. С. 157], в описании которого возникают гоголевские мотивы. «В Рыковском много хохлов, и потому, должно быть, нигде в другом селении вы не встретите столько великолепных фамилий, как здесь: Желтоног, Желудок, девять человек Безбожных, Зарывай, Река, Бублик, Сивокобылка, Колода, Замоздря и т.д.» [Т. 14–15. С. 157-158]. Центральная площадь Рыково навевает на путешественника воспоминания, отсылающие к «Сорочинской ярмарке», в которые врывается тюремная действительность, разрушая иллюзию: «Среди селения большая площадь, на ней деревянная церковь и кругом по краю не лавки, как у нас в деревнях, а тюремные постройки, присутственные места и квартиры чиновников. Когда проходишь по площади, то воображение рисует, как на ней шумит веселая ярмарка, раздаются голоса усковских цыган, торгующих лошадьми, как пахнет дегтем, навозом и копченою рыбой, как мычат коровы и визгливые звуки гармоник мешаются с пьяными песнями; но мирная картина рассеивается в дым, когда слышишь вдруг опостылевший звон цепей и глухие шаги арестантов и конвойных, идущих через площадь в тюрьму» [Т. 14–15. С. 157-158].

Библейские мотивы в «Острове Сахалин»

Описывая географическое положение острова и его форму, автор проводит параллели с Рязанской губернией и Крымом, которые звучат неожиданно и парадоксально: «Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму, удлиненную с севера на юг, и фигурою, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная – Крыму» [Т. 14–15. С. 53].

Северный Сахалин более обжитой, природные условия в этой части острова более благоприятные. Очевидно, поэтому о новом округе в северной части острова говорят на Сахалине как о земле Ханаанской: «На Сахалине я застал разговор о новом проектированном округе; говорили о нем, как о земле Ханаанской…» [Т. 14–15. С. 165].

В библейских справочниках сказано, что Ханаанская земля отличалась необыкновенным плодородием, обилием пастбищ, удобных для скотоводства, и в этом смысле называется в Писании землею, текущею млеком и медом. Вся земля была занята многочисленными народами. На ней процветало хлебопашество, виноделие и торговля. В Ветхом Завете (в книге «Числа») Господь наставляет Моисея, как устроить землю Ханаанскую. Среди прочего сказано: «…города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их и для всех житейских потребностей их…» (Числ. 35: 3); «Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце; и сверх их дайте сорок два города…» (Числ. 35: 7). Далее уточняется: «…выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека умышленно; и будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде, нежели он предстанет пред общество на суд» (Числ. 35: 11-12).

Таким образом, сравнение нового сахалинского округа с Ханаанской землей, представляется неслучайным. Подобно городам Ханаанской земли сахалинские города были убежищем для преступников, куда они были изолированы от общества.

Заключение

В результате сравнения Александровска с Парижем («сахалинский Париж») и Вавилоном «маленький Вавилон»), а нового сахалинского округа с Ханаанской землей остров Сахалин вписывается во всемирную историю. Остров Сахалин – отраженный в миниатюре мир, со всеми его приметами. Чехов прибегает к сравнениям, как из библейских, так и новых времен, подчеркивая, что пороки цивилизации на острове проявляются еще резче.

Характерно, что автор подробно описал прибытие на остров Сахалин, поездки по городам и поселкам, но в книге не описывается дорога оттуда. Создается впечатление, что обратной дороги. И в этом случае авторский дискурс коррелирует с литературной традицией, по поводу которой пишет В. И. Тюпа: «Уникальное взаимоположение геополитических, культурно-исторических и природных факторов привело к мифологизации Сибири как края лиминальной полусмерти, открывающей проблематичную возможность личного возрождения в новом качестве и соответствующего обновления жизни» [2. С. 28]. Представляется, что автор неслучайно заканчивает повествование не отъездом, а темой болезни (гл. XXIII. Болезненность и смертность ссыльного населения. – Медицинская организация. – Лазарет в Александровске). Символично, книга завершается описанием топоса болезни. Лазарет – это больное пространство – оно на границе между жизнью и смертью. Мотив смерти, который прочитывался в различных описываемых автором ситуациях, семантически связанный с островом, как миром инобытия, усиливается мотивом болезни. В книге изображен больной мир; Сахалин – это та язва, которая требует излечения. Чехов как врач ставит диагноз больному обществу, превратившему остров Сахалин, с его богатой природой, в остров Смерти.

Автор книги «Остров Сахалин» предстает как художник, создавший произведение с мощным архетипическим подтекстом, выводящим повествование о Сахалинской каторге в широкий культурный контекст и наполняющим изображаемые картины вечным содержанием.

В.И. Габдуллина

Список литературы

- Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974–1983. Т. 14. С. 329. Далее ссылки на издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы.

- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27.

- Асоян А.А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989. С. 153.

- Данте А. Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. С. 25.

- Гомер. Сочинения: Поэмы. Гимны и эпиграммы. М.: Изд-во Книжная палата, 2002. С. 767.

- Лотман Ю.М. Семиосфера. М., 2000. С. 258.

- Мельникова Н.И. От локуса публичного дома к топосу проституции в русской литературе // 2010. С. 98.