Внутреннее «строение» двух доктрин сибирской самобытности: областники vs. «деревенщики»

Содержание

- 1 Параметры этничности в концепциях Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина

- 2 Сибирская и украинская «версии» федерализма и децентрализации империи в сочинениях Г.Н. Потанина

- 3 Формулирование параметров этничности «деревенщиками»

- 4 Идея надэтнической природы сибирской идентичности в творчестве «деревенщиков»

- 5 Литература

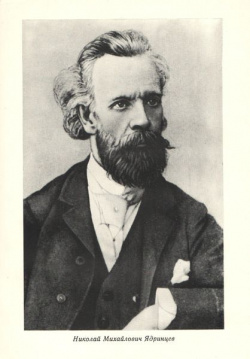

Параметры этничности в концепциях Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина

Основной вклад в разработку темы сибирского «народно-областного» типа внес, как известно, Н.М. Ядринцев. Соображения о сибирской этничности простирались в его работах существенно дальше ученых изысканий в области сибирского «инородческого» населения. И если прекрасный и плодовитый востоковед Г.Н. Потанин, в общем, не преувеличивал этнографическую оригинальность русского сибиряка, предпочитая говорить о влиянии на него естественно-природных условий, а также о взаимодействии Востока и Запада в общем контексте фольклорной компаративистики, то Ядринцев, заимствовав многое из радикальных статей А.П. Щапова, создал концепцию жителя Сибири, отличающегося рядом своих главных черт от русского из европейской части страны. Тяготение к индивидуализации и контртрадиционализму отразилось в опыте концептуализации сибирского «типа» весьма явственно. Общеизвестно, что в глазах Ядринцева «народно-областной тип» был продуктом метисации. Гораздо важнее, что из этого сравнительно нейтрального тезиса делался политический вывод: новый этнографический тип не столько наследовал черты своих прародителей, сколько ликвидировал их. Перемешав в новой комбинации, отвергнув традиции прошлого, он выступал в качестве материала для экспериментов, обращенных в будущее. «Наши земляки, как я замечал, были весьма восприимчивы к новым теориям, к новаторству, из них выходили самые ревностные прозелиты новых направлений. Я могу объяснить это разве тем, что сибиряки вообще не имеют традиций, предрассудков, у них нет ничего позади, и взор их устремлен вечно в будущее» [1. С. 313].

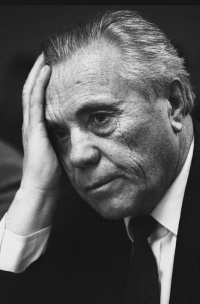

Потанин предпочитал говорить не столько об этнографическом типе, сколько об «областном темпераменте», зависящем от условий воспитания конкретного человека. В этом смысле под областническую идеологию им подводился фундамент ментальности, а процесс индивидуализации прочно укоренял в онтологии становления личности. Однако в интересующей нас сейчас перспективе важно отметить, что и психологические основы характера будущего областника и направленная на его воспитание педагогическая практика «концентрического родиноведения» [2], [3], [4] скрыто противопоставляли этнические черты, которые распространяются на многих и не зависят от частного выбора, отчетливо персональным сценариям личностного развития.

При этом Потанин точно отделял «инстинктивную» предрасположенность к областничеству, формирующуюся в детстве в том случае, если ребенок постоянно живет в одном месте, от «осознанного», идеологического «патриотизма», к которому человек мог перейти как на основе сформированной в детстве предрасположенности, так и руководствуясь свободным выбором. «Патриотизм не ограничивается ни географическими размерами территорий, ни языком, ни другими объективными факторами; границы свои он находит только в субъективизме», – заметил Потанин в 1886 г. [5. С. 9]. Парадоксальное сочетание в человеке изначальной приверженности к «родине» и спонтанных территориальных предпочтений зрелых лет регулировалось необходимостью сознательной работы по культурному развитию «области», которая обязательно должна была начаться в обоих случаях. Главная задача такой работы – формирование «своей» интеллигенции, производящейся на свет местным университетом, своего рода стержневой инфраструктурной единицей того региона, в котором укоренилась «областническая тенденция» [6].

Разрабатывавшееся областниками самосознание сибирской интеллигенции, вообще говоря, конфликтовало с обычной для постколониальных обществ этнической консолидацией: в этом отношении при всех имеющихся параллелях с движением украинофилов, а также похожести юридических последствий выступлений обеих политических групп (ср. омский процесс по делу сепаратистов 1865 г. [7. С. 130], [8]) налицо принципиальное отличие сибирского областничества от национального движения на Украине. Формируясь в границах огромного макрорегиона, сибирская идентичность сталкивалась с главной угрозой – этническим автохтонным и русским местечковым партикуляризмом. В этом смысле очевиден посыл Ядринцева, который в известном высказывании, посвященном кружку молодых сибиряков в Петербурге в 1860-х гг. [9], четко противопоставил региональное самосознание этническому: «В Петербурге картина сближения разных представителей окраины имеет в себе нечто особенное.

Немудрено, что томич льнет к томичу и иркутянин к иркутянину… но весьма любопытно было видеть, как соединялись представитель Камчатки, якут с тоболяком, забайкалец с омским казаком, бурят с томичом и чувствовали, что у них бьется одно сердце» [1. С. 298]. Из этой же исторической и идеологической предпосылки вытекало не менее известное определение Потанина: «Основа сибирской идеи чисто территориальная» [9. С. 58].

Сибирская и украинская «версии» федерализма и децентрализации империи в сочинениях Г.Н. Потанина

Любопытно, что сам Потанин осознавал непохожесть сибирской и украинской «версий» федерализма и децентрализации империи. Так, этнические сантименты Т. Шевченко без обиняков были названы им «ирокезским чувством» и противопоставлены безразличному к уже существующим этничностям регионализму Ядринцева, который «был адвокатом не одной какой-нибудь расы – он принял на себя защиту всего населения Сибири, не различая племен». В продолжении этого фрагмента находим ломающее этнический шаблон уподобление сибирских аборигенов русским крестьянам, данное скорее в духе тезиса внутренней колонизации: «В состав его клиентов входили многочисленные сибирские инородцы; литературная деятельность по инородческому вопросу была для него таким же средством для гуманизирования сибирского общества, каким для писателей европейской России, для Тургенева и других, было описание быта крепостных крестьян. Становясь на защиту инородцев, Ядринцев должен был выступать против своих соплеменников, т.е. против русских сибиряков. Такой позиции судьба не создала ни для уральца – Железнова, ни для малоросса – Шевченко» [10. С. 45].

Редукция под пером Потанина идеи сибирской этничности приводила не только к внутриобластнической полемике с утопической, восходящей к Щапову концепцией «народно-областного типа» как продукта метисации, она принципиально подрывала эссенциальные основания территориальной идентичности, к которым весьма часто апеллирует национальное чувство и в числе которых этнографическая специфика всегда была одним из сильнейших аргументов. В этом смысле Потанин оказывался в парадоксальной и, как кажется, весьма выигрышной, позиции не только разработчика, но и аналитика «областнической идеи».

Формулирование параметров этничности «деревенщиками»

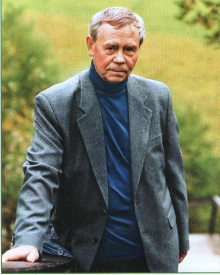

У сибиряков-«деревенщиков», В.Г. Распутина и В.П. Астафьева, суть местного патриотизма имела свою культурную природу, определявшуюся отчасти именно «онтологизацией» связи с родной территорией. Астафьев эту связь с Сибирью часто концептуализировал в категориях биологически-нерасторжимого родства с природными объектами:

Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом. Мне говорят, что я тоже – душа Енисея… [12. С. 271]

Писатель, который долгое время жил вне родной Сибири, в обширной переписке постоянно подчеркивал иррациональную, необъяснимую тягу в родные места – «болезнь сибиряцкую» [11. С. 171]: «Родина тянет, и мне уже 41 год» [11. С. 70]; «И вот я, если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне…» [11. С. 155]. Однако в случае Астафьева подобная «мифологизация» и «онтологизация» патриотического чувства не имела жесткой корреляции с абсолютизированием «природной», «коренной» этничности. Сибирское пространство предстает у него, как и у областников, принципиально полиэтничным («Любая смута, вселюдная, малая ли, занявшаяся внутри России, отбойной волной прибивала к далеким сибирским землям разноплеменный люд, и он наскоро селился здесь…» [12. С. 422]) и структурируется культурно-территориальной принадлежностью. Сибирская идентичность создается, пользуясь эссенциалистски-романтической терминологией Распутина, «сибирским духом», который «необязательно должен родиться в Сибири, он может развиться где угодно, но должен соответствовать Сибири...» [13. С. 32].

Распутин и Астафьев вполне лояльны к процессам метисации, вне которых немыслима усвоенная ими на уровне повседневных социальных и культурных практик идеология Сибири как «плавильного котла». Показательно, что концептуально значимую для «Царь-рыбы» роль «человека из народа» Астафьев отдал «продукту» метисации Акиму (его отец – русский, а мать – наполовину долганка). Восстанавливая для читателя свою родословную, Распутин также не преминул вспомнить «тунгуссковатость» деда и «чисто русское, ликовое лицо» бабушки [14. С. 503]. В понимании Распутина метисация, в результате которой появился своеобычный сибирский тип – процесс природно-исторический и в этом смысле глубоко органичный, оправданный логикой возникновения и развития нового, выводимого «природой» организма. С его точки зрения, в ходе заселения Сибири коренное население и колонизаторы естественным образом нашли устраивающие обе стороны способы взаимного сосуществования. Простой мужик из колонистов, по Распутину, сразу входил в дружеские отношения с сибирским аборигеном, «перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русскими это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство, и церковь» [13. С. 27]. От слияния «славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью» произошел на свет сибиряк, в котором и ныне «видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое – природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца...» [13. С. 27]. Идеологический ядринцевский аргумент, а также онтологическая персонология в духе Потанина из этих построений, как видим, исключены.

Любопытно, однако, что характерная для сибирского регионализма антитеза «коренных» и «наезжих» позволяет выявить у «поздних» «деревенщиков» этническую подоснову их самосознания. У самих областников эта антитеза была, естественно, начисто лишена этнического содержания. По мере усиления миграционных процессов, обозначивших кризис советского модернизационного проекта и распространившихся на Сибирь в 1970-1980-е годы, перемешивание обладавшего выраженной культурно-психологической специфичностью «сибирского люда» с не-русскими этническими общностями вызывает все большее неприятие. О «полурастворенной ассимиляциями» [12. С. 318] русской нации и исчезновении привычных символических границ Астафьев пишет в 1982 году: «В Сибири это (ассимилирующее начало. – К.А., А.Р.) хохлы – их, голубчиков, исподволь накопилось в стране больше, чем русских – 50 млн на Украине и 30 – в глуби того, что звалось Россией и Сибирью, а теперь незаметно переименовано в Нечерноземье и Кацапию» [12. С. 318]. Созвучно астафьевским умонастроениям высказывание Распутина: «Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его “сибирская порода” сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие» [13. С. 42]. Оказывается, что представление о «русском субстрате» сибирского населения было уже встроено в конструкцию региональной идентичности, в которой, казалось бы, изначально преобладал элемент территориальной консолидации, и впоследствии во время усиления межэтнических противоречий произошла актуализация этнонационалистического компонента и его включение в риторические конструкции этнофобского толка.

Идея надэтнической природы сибирской идентичности в творчестве «деревенщиков»

Потанинская мысль о связи в глазах Ядринцева сибирского крестьянина и инородца перед лицом столичной колониальной экспансии находит параллель в идеологических построениях «деревенщиков», прежде всего Астафьева. В обоих случаях сближение противоположных социальных и культурных типов, один из которых включал в действие миф о «национальном характере», а другой являлся «антиподом всего русского» [15. С. 15], работало на утверждение все той же надэтнической природы сибирской идентичности. Однако в астафьевской «Царь-рыбе» у этого отождествления возникал контрмодернизационный контекст, отсутствовавший у областников и чрезвычайно важный для «деревенщиков». Сибирские инородец и крестьянин представляли здесь две репрессированные в ходе советской модернизации группы, чья «отсталость» для нового мира была нестерпимой и подлежала искоренению. Изъятые из традиционной среды обитания и лишенные привычного культурно-бытового уклада северный инородец и русский крестьянин превращались автором в символ разрушения аутентичных культур, а их отождествление выводило к концептуально значимой для «деревенщиков» проблематике конфронтации традиции и модернизации, которая и обусловливала свойственную им конфигурацию СТ. Положенная в основу экологизма деревенской прозы коллизия природной идиллии и жестокого (в русских условиях характерно – государственного) техницизма определило то глубокое дыхание «памяти жанра», которое было присуще этой ветви русской словесности второй половины XX в. Воскресив целый ряд сентименталистских приемов в своей поэтике [16], [17. С. 99 и сл.], «деревенщики» отсылали своего читателя не только к полузабытым образцам словесности карамзинского времени, но – невольно – и к типологии национальной идентичности, первые образцы которой были даны той эпохой. «Германский», т.е. этнокультурный акцент в этой разновидности национальной идентичности был сильнее «гражданской» составляющей, присущей областникам, следовавшим скорее американским образцам [18].

Ориентация «деревенщиков» на романтические модели производства локального мифа, нередко воинственный и чуждый областникам антипрогрессизм объясняются, среди прочего, глубоко компенсаторным характером позднесоветской национально-консервативной идеологии, в рамках которой существовал «неопочвеннический» вариант регионалистского децентрализующего дискурса. Если областники искали способ превратить Сибирь из объекта приложения разнородных, не всегда согласованных между собой правительственных инициатив в полноправный субъект культурно-экономической деятельности и оставались при этом в рамках модернизационной парадигмы, то «деревенщики» стремились выразить стадиально более позднюю травмированность модернизацией (в том числе проговорить, насколько это было возможно в подцензурных условиях, болезненный опыт коллективизации). Несколько огрубляя, можно сказать, что эмоционально-психологической и дискурсивной основой регионалистских настроений «деревенщиков» стал «защитно-компенсаторный» [19. С. 196] национализм – побочный продукт медленной, но неотвратимой эрозии советской системы, и это существенно отличает их от областников, которые, используя на тот момент самый современный инструментарий «западных теорий колониализма и национализма» [20. С. 117], пытались сформулировать позитивную программу регионального развития Сибири.

Советскую историю и культуру «деревенщики» критиковали с «домодерных позиций», декларируя «антизападничество, антимодернизм и антиинтеллектуализм» [21. С. 484]. Региональная сибирская специфика также обсуждалась ими с акцентированием традиционалистских, домодерных ценностей. Дистанцируясь от центра [22] – источника власти и контроля, они полемизировали с производимой им идеологией «освоения» якобы пустого, незаселенного сибирского пространства [12] и «стилистикой» доминирования – экономического, социального, культурного, символического. В соответствии с этой установкой пространство Сибири виделось им не только площадкой для развертывания смелых преобразовательских проектов, но прежде всего бесценным ресурсом природно-культурной первозданности, «последним форпостом» [12. С. 273], после уничтожения которого «надо будет ложиться и добровольно помирать» [12. С. 273]. Наиболее отчетливо эту идею выразил В. Распутин:

Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Дабы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это – воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь [13. С. 8].

К.В. Анисимов (СФУ, Красноярск), А.И. Разувалова (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург)

Литература

- Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. С. 291–315.

- Смокотина Л.И. «Концентрическое родиноведение» как органическая часть культурологических разработок Г.Н. Потанина // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2008. Вып. 2 (76). С. 30–31.

- Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о настоятельной потребности введения предмета «родиноведение» в учебные программы российских народных школ в конце XIX – начале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2008. № 3 (4). С. 96–99.

- Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о целесообразности родиноведения в развитии русскомонгольской торговли в конце XIX – начале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2011. № 2 (14). С. 49–53.

- Авесов (Г.Н. Потанин). Областной вопрос в русской печати в 1885 г. // Восточное обозрение. 1886. № 1. С. 9–10.

- Потанин Г.Н. «Возрождение России и министерство народного просвещения» / публ. и коммент. К.В. Анисимова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2004. № 282. Сер. Философия. Культурология. Филология. С. 300–307.

- Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.

- Дело об отделении Сибири от России / публ. А.Т. Топчия, Р.А. Топчия; сост. Н.В. Серебренников. Томск, 2002.

- Малинов А.В. Сибирский земляческий кружок в Петербурге – первая организация сибирских областников // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 116–139.

- Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.

- Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 35–139.

- Астафьев В.П. Нет мне ответа… Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.

- Распутин В.Г. Откуда есть-пошли мои книги // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 501–512.

- Астафьев В.П. Пришлая // Астафьев В.П. Собр. соч.: в 15 т. Красноярск, 1997. Т. 11. С. 422–427.

- Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь… Иркутск, 2006.

- Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.

- Плеханова И.И. «Философия чувств» в прозе В. Распутина // Поэтика писателя и литературный процесс. Тюмень, 1988. С. 134–140.

- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 т. М., 2006. Т. 2.

- Greenfeld L. Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard, 1992.

- Гудков Л.Д. Негативная идентичность. М., 2004.

- Ремнев А.В. Национальность «сибиряк»: Региональная идентичность и исторический

- Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М., 2011. С. 477–532.