Государственная служба в мемуарах чиновников переселенческого управления

Содержание

- 1 Роль Переселенческого управления в процессе колонизации Сибири

- 2 Мемуары сотрудников Управления

- 3 Воспоминания сотрудников Переселенческого управления как возможность скорректировать стереотипы о российском чиновничестве периода империи

- 4 Поэтика мемуаров: период детства и отрочества

- 5 Период гимназического и университетского образования в мемуарах чиновников Переселенческого управления

- 6 Самоидентификация чиновничества в мемуаристике

- 7 Итоги

- 8 Литература

Роль Переселенческого управления в процессе колонизации Сибири

Деятельность Переселенческого управления (1896–1917 гг.), функционировавшего первоначально при земском отделе МВД, а с 1905 под эгидой Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ), имеет весьма обширную историографию в контексте осмысления исторического опыта организации народных миграций во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Исследователи разных периодов, независимо от господствовавших идеологических конвенций и установок, констатировали, что в этом учреждении, на рубеже столетий, были сосредоточены основные усилия и средства по освоению окраин, функции организационного и финансового характера, упорядочения переселенческого движения и обеспечения благоприятных условий для водворения и обустройства мигрантов на новых местах [1], [2], [3].

Вместе с тем, в оценке значения данного учреждения как инструмента формирования имперских стратегий и практик колонизации, долгое время доминировал акцент на технократических характеристиках его работы, а чиновники Переселенческого управления позиционировались в качестве послушных исполнителей и проводников государственной политики в сферах решений аграрного и переселенческого вопросов. В современной исследовательской ситуации «антропологического поворота» расширения поля методологических приёмов, в том числе привлечения к научной рефлексии практик «новой имперской» и «новой культурно-интеллектуальной» истории, появляется возможность переформатирования подходов к изучению многих знаковых сюжетов национальной истории, в том числе, связанных с широким кругом вопросов переселенческого движения.

Так, В. Сандерленд, определяет Переселенческое управление в качестве варианта наиболее полного приближения к Министерству колоний, когда-либо достигнутого самодержавием [4, с.129]. Историк предельно лаконично охарактеризовал представления имперских экспертов второй половины ХIХ столетия о статусе окраин в составе России: «Миграция означала заселение, а заселение – колонизацию в самом полном смысле этого слова, так что управление очень быстро стало государством в государстве для колонистов и переселенческих районов» [4, с.129]. Примечательно, что вывод В. Сандерленда, кореллирует с представлениями непосредственных участников переселенческого дела второй половины ХIХ – начала ХХ вв., в которых колонизационные задачи рассматривались в качестве первоочередных: «Несчастная наша централизация и плохое вообще понимание окраинных условий порождали ничем не оправдываемый взгляд на Сибирь, степные области, Туркестан, как на обычные Российские губернии… Теперь же мне важно только отметить, что в России не было…специального ведомства колоний, существовавшего во всех крупных государствах Европы, а потому и не было…продуманного колонизационного плана, а было только переселение крестьян, имевшее, несомненно, первостепенное культурно-экономическое значение для наших азиатских владений, но являющееся лишь одной стороной всякой колонизации, требующей одновременно и торгово-промышленных мероприятий» [5, с.146-147].

Таким образом, обращение к корпусу воспоминаний чиновников переселенческого департамента, предоставляет реальный шанс не только для реконструкции событийной канвы деятельности Переселенческого управления, но и понимания особой миссии российского чиновничества в решении колонизационных задач империи, осознание которой являлась базисом социокультурной идентичности сообщества, элементом сословного и профессионального этоса.

Мемуары сотрудников Управления

Мемуары чиновников Переселенческого управления дают возможность выявить причины и обстоятельства их профессионального выбора, обнаружить различие индивидуальных мотиваций в принятии главного решения – стать сотрудником департамента. Так, например, будущий помощник начальника Переселенческого управления выпускник Александровского лицея А.А. Татищев ещё в ранние годы ученичества (II класс) выбрал для сочинения тему «Переселения крестьян». Комментируя в мемуарах данное предпочтение, А.А. Татищев отметил, что «…крестьянский и аграрный вопросы стояли в эту эпоху в центре общего внимания. Поэтому неудивительно, что когда в 1905 году появился указ о преобразовании Министерства земледелия и государственных имуществ в новое ведомство: Главное управление землеустройства и земледелия, - я решил по окончании лицея поступить в это новое ведомство, которому было, между прочим, передано…Переселенческое управление» [6, с.33-34].

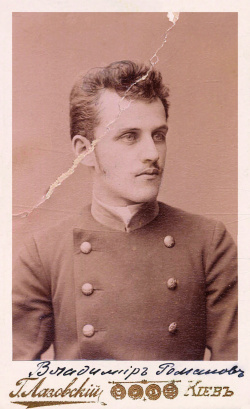

Совершенно иным был путь в чиновники переселенческого департамента у В.Ф. Романова, бюрократа «второго эшелона», прослужившего в ведомстве с 1906 по 1914 гг. По окончанию Петербургского университета, В.Ф. Романов вернулся в свой родной город Киев, где прошло его гимназическое детство, и, по его же свидетельству, вступил в «кутёжный период»: «…начались различные экскурсии в окрестности Киева, сопровождавшиеся служением Бахусу… Такие эпизоды заставили меня задуматься над Киевской моей системой подготовки к магистрантскому экзамену и ускорить возвращение в столицу, где я решил зачисляться на службу по Министерству внутренних дел» [5, с. 66-68]. Необходимо добавить, что профессиональная карьера В.Ф. Романова была «запущена» при содействии двух обстоятельств: корпоративности дворянского сословия и популярности переселенческого вопроса в российском обществе, в том числе и молодёжной среде, о чём мемуарист сообщил следующее: «В это время моя бабушка гостила у знакомых ее в Петербурге и писала мне, что И.Н. Дурново, бывший тогда Председателем Комитета Министров, ее старый близкий знакомый, советует мне поступить в Переселенческое управление; это учреждение только что было тогда сформировано и считалось в бюрократических кругах модным» [5, с. 66-68].

Какими бы ни были формальные мотивы, определявшие профессиональный выбор вчерашних выпускников университетов и лицеистов, за этим выбором располагались сложные сюжетные линии индивидуальных и коллективных (семейных) биографий, особая социокультурная среда, в границах которой происходило становление личности будущих государственных чиновников.

Следует принимать во внимание, что автобиографические свидетельства, репрезентируемые в мемуарах чиновников Переселенческого управления, являются результатом долговременной интеллектуальной рефлексии авторов, своеобразным «взглядом со стороны», что значительно добавляет воспоминаниям достоверности и полноты, поскольку автобиографическая память непосредственных участников событий тесно сочленена с историческим контекстом эпохи. Наличие этого контекста, в свою очередь, открывает перспективы реконструкции повседневности дворянства – сословия, из среды которого в основном рекрутировались государственные чиновники, составившие бюрократическую основу министерств, департаментов и управлений России. Важно отметить, что помимо общей сословной идентичности, будущие видные чиновники Переселенческого управления принадлежали к пореформенному поколению, войдя в фазу зрелости и интеллектуальной активности на рубеже столетий, когда в основном сложились алгоритмы адаптации дворянства к экономическим и социально-политическим условиям модернизации, начатой в эпоху Великих реформ 1860-х – 1870-х гг..

Воспоминания сотрудников Переселенческого управления как возможность скорректировать стереотипы о российском чиновничестве периода империи

Представители пореформенной генерации российской бюрократии вышли на авансцену государственной жизни России как носители и трансляторы видоизменённого временем и историческими событиями этоса дворянского сословия. Будучи детьми тех, чья молодость и зрелость пришлись на время потрясений и испытаний, они оказались подготовлены к продолжительной чиновничьей карьере, неплохо образованы, свободны от сословных предрассудков и пустых ностальгических воспоминаний о потерянных лесах, землях и вишнёвых садах.

Вместе с тем, формирование личности дворянина во второй половине ХIХ в. продолжало находиться в зоне влияния нормативных практик воспитания, приоритетной целью которых являлось не раскрытие индивидуальности ребёнка, а следование определённому образцу, зафиксированному в образе жизни, стиле поведения, модели внутрисемейной коммуникации.

С. Беккер, характеризуя процессы социальной трансформации дворянства в пореформенный период, когда представители землевладельческого сословия, перебравшись в города становились профессиональными бюрократами, счёл бесполезным обращение к сюжетам, иллюстрирующим образ и стиль жизни дворянства, специфику воспитания, брачных ритуалов и т.д. [7, с. 307]. С таким подходом можно согласиться лишь отчасти.

Действительно, к концу ХIХ в. дворянство сословно нивелировалось и растворялось, вливаясь в единую ткань российского общества. В то же время, адаптация пореформенного поколения дворянства к новым условиям социальной реальности, вовлечение данной категории лиц в систему государственного управления в условиях экономической, политической, культурной модернизации, вряд ли было бы осуществимым без этического фундамента, основания которого закладывались в семейном кругу, воспитательном и образовательном пространстве формирования основ личности дворянства. Именно в детские и юношеские годы, в повседневной среде «дворянских гнёзд», складывались основы этоса будущих государственных чиновников, усваивались и видоизменялись представления о самих себе, окружающем мире, народе, обществе и государстве.

В данном отношении, воспоминания сотрудников Переселенческого управления, представляют несомненную ценность, поскольку, во-первых, дают возможность скорректировать стереотипизированные представления о российском чиновничестве периода империи как исключительно сообществе взяточников и лихоимцев, ориентированном только на удовлетворение собственных эгоистических интересов – финансовых и карьерных [8, с. 367-369]; во-вторых, под влиянием либеральных реформ 1860-х-1870-х гг., в среду государственного управления России стали проникать такие понятия как законность, гласность, что во многом являлось близким и созвучным пониманию новым поколением дворянства своего служебного предназначения.

Поэтика мемуаров: период детства и отрочества

Переселенческий чиновник В.Ф. Романов, восстанавливая в мемуарах атмосферу службы в департаменте, акцентировал внимание на уникальном культурном габитусе коллег: их горячей любви к родине и порученному им делу и абсолютной деловой честности [5, с. 154]. А.А. Татищев вспоминал об особом миросозерцании сотрудников, которое создавало благоприятную рабочую обстановку: вопросы внутренней политики отступали на второй план; на первом стояла помощь в переезде и устройстве на новом месте крестьян…На почве этих задач могли, не ссорясь, сотрудничать и правые и левые, оставив в стороне свои собственные политические взгляды и убеждения» [6, с. 42-43].

Показательно, что мемуаристы, восстанавливая в памяти сюжеты, связанные с исполнением служебных обязанностей по широкому кругу вопросов крестьянских переселений, регулярно оперируют понятием «переселенческое дело», которое являлось не только фигурой речи, но и отражало включённость чиновников в важную государственную работу, демонстрировало востребованность в обществе и сопричастность историческому моменту [5, с. 143-201], [6, с. 31-85].

Основы этики сотрудничества и беззаветной службы, восприятия чиновным сообществом своих функциональных обязанностей как общего дела, являлись важной составляющей долгосрочного культурного опыта, уходящего корнями в детство, природное и семейное окружение, коммуникации в рамках образовательной среды – гимназической, университетской, лицейской.

Примечательно, что детские годы будущих чиновников Переселенческого управления проходили в условиях уединённых дворянских усадеб, в обстановке сельского окружения и быта. Мемуаристы, описывая свои ранние, догимназические и долицейские детские годы, в равной степени склонны к идеализации атмосферы «усадебной» жизни, что во многом объясняется тем, что «первое воспоминание» всегда актуализируется по типу «яркого» и «значимого» [9, с. 11] и имеет отчётливый эмоциональный оттенок. Тем не менее, необходимо понимать, что воспоминания о детском периоде в автобиографической памяти всегда связано не с ситуативным, а со смысловым контекстом истории жизни персонажа. Вспоминающий, обращаясь к периоду детства, ищет и находит в нём истоки формирования «стержня» своей личности. Для В.Ф. Романова и А.А. Татищева, в эпицентре воспоминаний о начальном периоде детства располагается память о семье и семейных отношениях, круге лиц, входящих в коммуникативное пространство семьи, детских играх и увлечениях, раннем читательском опыте. Так, В.Ф. Романов, главным источником своего детского счастья называл бабушку, Надежду Ивановну Волжину, с которой почти не разлучался и всю жизнь был с ней в близких отношениях. По заключению Романова, любовь – одно из лучших действительных средств воспитания и именно из этого, сугубо личного эгоистического чувства постепенно развивалось сознательное желание быть честным, полезным людям вообще [5, с. 8]. Детские контакты В.Ф. Романова с бабушкой, определили его ранние увлечения, среди которых выделялся культивируемый в семье интерес к театральным постановкам, а также круг чтения, весьма пёстрый, но с явными приоритетами в пользу русской классической литературы [5, с. 10].

«Детский мир» А.А. Татищева, отец которого занимал пост уездного предводителя дворянства, став впоследствии екатеринославским вице-губернатором и далее - губернатором Полтавы, в коммуникативном отношении был более сложным и разнообразным. Основные воспитательные функции выполнял гувернёр-швейцарец, который, по воспоминаниям Татищева развил его физические и умственные способности [6, с. 13]. Высокий статус отца предполагал тесное общение с сослуживцами, в том числе и неформальные, в которые включались все члены семьи: «Большим событием для нас бывали царские дни…, когда чиновничий мир в Полтаве, во главе с архиеерем, начальником дивизии и вице-губернатором…собирался у нас на парадный завтрак» [6, с.14]. Тем не менее, самые яркие воспоминанием о детстве А.А. Татищева связывались с жизнью в поместьях (Бежецкий, Полтавский уезды), куда семья регулярно возвращалась, проводя там летний и частично осенний сезоны года. К «усадебному» периоду биографии А.А. Татищева относятся его первые опыты контактов с народом и знакомство с организацией помещичьего хозяйства. Относительно хозяйственных работ в усадьбе, А.А. Татищев сообщал, что всегда стремился интересоваться хозяйством, с детской непосредственностью старался «проверять» хорошо ли делается работа, не забывая по совету родителей всегда приветствовать крестьян словами «Бог в помощь» [6, с. 26]. По истечении многих лет, Татищев признавал, что особой склонности к хозяйству у него не было, также как не было и хозяйственного чутья, на основании чего мемуарист пришёл, тем не менее, к важному выводу, ставшему своеобразным девизом в его будущей профессиональной карьере чиновника: «Для успеха хозяйства необходима постоянная мысль о нём» [6, с.26].

Период гимназического и университетского образования в мемуарах чиновников Переселенческого управления

Знаковым этапом формирования личности, оказавшим влияние на мировоззрение, ценностные ориентации и профессиональный выбор будущих государственных чиновников, стали годы обучения в гимназии и университете (В.Ф. Романов) и Александровском лицее (А.А. Татищев).

Период гимназического и университетского образования В.Ф. Романова (1883–1897 гг.) пришёлся на время контрреформ, ставших важным элементом имперской образовательной политики конца ХIХ в., что не могло не оказать влияния на его мировосприятие и представления о служебных перспективах. Вступление В.Ф. Романова в гимназическую пору совпало по времени с началом кризиса и постепенного разрушения системы «толстовского классицизма» со значительным преобладанием изучения латинского и греческого языков. В 1885 г. Синод поставил перед Министерством просвещения вопрос об увеличении количества урочных часов по закону Божьему, что было возможным только при условии сокращения числа занятий по другим предметам [10, с.185]. Состояние переходного периода в гимназическом образовании преломлялось в воспоминаниях В.Ф. Романова через его личностное восприятие атмосферы, в которой происходило обучение, обнажая конфликт этоса семейного дворянского воспитания и государственной идеологии в образовательной сфере. Романов, повествуя о начальном этапе гимназического образования, отмечает абсолютное доминирование классических принципов «толстовской школы», в рамках которой изучение древних и иностранных языков считалось главным занятием учащихся: «Между тем, я, усовершенствовавшись в языках, быстро постиг, что остальными предметами могу не заниматься, ибо мой классицизм обеспечивал мне удовлетворительную отметку – тройку по всем предметам, как бы плохо я ни знал их»; «математик С.К. Ильяшенко, сознавая невозможность бороться с засильем классиков, объявлял, что тройка мне выводится в четверти только «за чересчур уж хорошее знание языков» [5, с.17]. В ситуации, когда объём учебных дисциплин начал смещаться в сторону преподавания Закона Божьего, В.Ф. Романов вновь констатирует возникновение ситуации конфликта этоса семейного воспитания с государственническим подходом к нему, поскольку «красивый духовный мир», сложившийся в ранние детские годы, приходил в полное противоречие с гимназическим религиозным режимом: «Сухие схоластические рассуждения, выговоры за непосещение гимназической церкви, а главное, если не лицемерие, то, во всяком случае, неумение найти искренние ноты, на что особенно чутко реагирует подрастающее поколение» [5, с. 24].

Подводя черту под воспоминаниями о гимназическом периоде своей жизни, В.Ф. Романов заключал: «Постепенно, по мере нашего возрастания, мы проникались мыслью, что окончание гимназии необходимо только как неизбежное зло, для получения права попасть в Университет, а главное — что вся гимназическая система придумана каким-то высшим начальством, нам враждебным» [5, с.21].

Университетские годы, в логике рассуждений В.Ф. Романова, стали, как это не парадоксально, временем торжества этических ценностей, начавших формироваться ещё в детские годы в обстановке семейно-коммуникативного пространства дворянской усадьбы. Примечательно, что такие элементы системы нравственных ценностей В.Ф. Романова и людей его круга, включившихся впоследствии в поле государственной деятельности, как любовь к Отечеству, уважение к народу и преданность делу, именно в 1880-е – 1890-е гг., в условиях университетской контрреформы, были подвергнуты серьёзным испытаниям. Университетская политика в этот период была ориентирована на ограничение корпоративного взаимодействия студентов и профессоров. По свидетельству академика М.А. Павлова, в годы его студенчества «профессора как будто боялись какого-либо общения со студентами…, приходили в аудитории, читали лекции и немедленно исчезали» [11, с.52]. Реакцией студенческого сообщества на ограничение контактов, установившийся охранительный режим, стал рост протестного движения, достигший своего пика в 1899 г. Тем не менее, по утверждению В.Ф. Романова, протестная модель поведения, свойственная значительной части студенчества не являлась универсальной, были исключения, что нашло отражение в пространном фрагменте его воспоминаний, который считаем нужным привести с незначительными купюрами: «Что касается, так сказать, внеучебной части университетской жизни, то часто бывшие студенты вспоминают об этом с большой любовью, вроде того, как институтки о своих подругах, увлечениях. Я же лично мои впечатления от этой стороны студенческой жизни могу определить только, как самые отрицательное: сходки, манифестации, кружки – все это возбуждало во мне неизменно отвращение, очевидно, как просто органически мне чуждое. Не останавливаясь на дальнейших подробностях, могу сказать одно, что студенческие организации сыграли для меня такую же роль, как гимназический формализм и лицемерие; гимназии я обязан был отвращением от религии и власти, студенчеству - от какого бы то ни было политиканствующего, в особенности утопического, либерализма, от партийной предвзятости. К концу четвертого курса я был уже консервативных политических убеждений и предполагал выбрать себе военную карьеру, либо служить по Министерству Внутренних Дел» [5, с. 61].

А.А. Татищев, выпускник Императорского Александровского Лицея 1906 г., оставил отрывочные свидетельства о годах учёбы, уделив этому периоду в своих воспоминаниях лишь трёхстраничный фрагмент описания выпускных экзаменов и торжественных мероприятий, посвящённых окончанию заведения. В то же время, сам факт принадлежности Татищева к лицейскому сообществу говорит о многом. Лицей являлся привилегированным дворянским учебным заведением и немаловажное значение в формировании особой атмосферы Александровского лицея, имело стремление администрации к сохранению традиций, заложенных в первой половине ХIХ в., красноречиво отражённых в девизе заведения: «Для Общей Пользы» [12, с.70]. А.А. Татищев, в воспоминаниях косвенно отметил ещё одно качество, воспитываемое в лицейской среде – негативное отношение к любым видам радикализма и революционной деятельности. Так, он детально описал заключительный эпизод торжеств по поводу окончания лицея, ознаменованный представлением выпускников Государю, что являлось новшеством, но рассматривалось как необходимое действие с целью публично продемонстрировать выпускников высшего учебного заведения, прошедших через Смуту первой русской революции без перерыва в занятиях [6, с.32].

Опираясь на воспоминания будущих государственных чиновников о периоде их личностного становления, происходившего в условиях экономической, политической, культурной модернизации второй половины ХIХ в., можно с достаточной долей уверенности говорить о справедливости выводов исследователей, считающих, что российское дворянство в новых обстоятельствах жизни имело широкий выбор для устройства своей профессиональной карьеры. Действительно, разрыв с традиционным дворянско-землевладельческим укладом и образом жизни, выталкивал представителей первого сословия в города, втягивал в сферу свободных профессий, вовлекал в общественно-политическую деятельность, в том числе леворадикального толка. Вместе с тем, по заключению С. Беккера, за четыре десятилетия с начала эпохи Великих реформ, примерно 50% дворян-землевладельцев связывали себя с государственной службой, и несмотря на падение удельного веса дворян среди государственных чиновников, по сравнению с началом 1860-х гг., дворяне не отказались от своей исторической роли – служения государству [7, с.188].

Самоидентификация чиновничества в мемуаристике

Следует также отметить, что в исследуемый период в Российской империи происходило становление новых хозяйственных отраслей, бурно развивались рыночные отношения, соответственно задачи государственного управления усложнялись, и возрастала потребность в высокопрофессиональных чиновничьих кадрах. С точки зрения имперских властей, дворянство являлось основным источником мобилизации высшей и средней бюрократии, не только в качестве сервильных носителей идеи беззаветного государственного служения, но и как категория лиц, обладающих высоким образовательным уровнем, позволявшим принимать нестандартные и эффективные меры при решении важнейших хозяйственно-экономических и политических задач.

Одной из таких сфер во второй половине XIX столетия становится «переселенческое дело», ставшее важным сегментом урегулирования аграрного вопроса в России. В.Ф. Романов, подчёркивая особую значимость «переселенческого дела» и прослуживший в ведомстве землеустройства с 1906 по 1914 гг., называл его «наиболее интересным и живым в ряду правительственных работ того времени» [5, с. 143]. А.А. Татищев оценил масштабы переселенческого вопроса во время своей первой командировки в Сибирь и Степной край: «Тут только я понял, насколько малы были приобретённые в лицее познания в области переселенческого дела, и насколько широка и разнообразна была деятельность Переселенческого управления» [6, с.37].

Следует также подчеркнуть, что исполнение дворянством чиновничьих функций, в частности, в рамках деятельности Переселенческого управления МВД, соотносилось с системой их этических ценностей, переживших в пореформенный период определённые видоизменения.

В.Ф. Романов весьма обстоятельно характеризовал стартовые образовательные и нравственные основания своей профессиональной карьеры: «Юридический факультет дал мне удовлетворительное специальное образование, но без всяких национальных основ; о том деле, которому я намеревался посвятить себя – о правовом и бытовом положении сельского населения России я имел самое смутное представление; Россию, русскую деревню, если не считать моих детских впечатлений, я знал очень мало; я страстно любил все русское, благодаря незаурядному знанию русской литературы, музыки и отчасти живописи…. За идеал бюрократа, за свой идеал, я взял себе толстовского Каренина и старался выработать в себе, хотя бы внешне, хотя бы на словах, корректную благородную сухость, что приходило в постоянное столкновение с наклонностью моей к живым приключениям и своеволию, находившемуся в полном противоречии в то время с требованиями служебной дисциплины. На службу, ее цели я смотрел весьма просто: надо добиться известного положения, что называется, сделать карьеру…» [5, с. 69].

Не ускользнули от внимания мемуариста и мировоззренческие сдвиги, произошедшие в научном знании и общественно-политической атмосфере. Рефлексируя переходную фазу в своей биографии, В.Ф. Романов оценивал эволюцию своей личности как постепенный «дрейф» от анархических и социалистических начал, усвоенных в гимназии, к эволюционным взглядам, покоившимся на основе положительной науки [5, с.57].

Данный штрих, в самоидентификации чиновничества, представляется крайне значимым, поскольку питательной средой дискурса «переселенческого дела» стали социал-дарвинистские идеи ХIХ столетия, вера в торжество прогресса, преимущества структур «модерна» над структурами «архаики». Имперские программы крестьянских переселений, реализуемые в контексте задач по решению аграрного вопроса в России, конструировались в поле эволюционистских и ориенталистских теорий, во многом являясь продуктом общественно-политической атмосферы второй половины ХIХ в., когда в фазу зрелости и интеллектуальной активности вступило поколение пореформенного времени. В этот период значимо изменились ценностные ориентации образованной части российского социума, центральное место в которых занимали представления о власти и народе. Если в начале ХIХ в. именно власть позиционировала себя в качестве главного «европейца», выступавшего паттерном по отношению ко всем общественным группам, то во второй половине столетия эти функции присвоила себе интеллигенция, видевшая свою основную задачу в осуществлении самовластного культуртрегерства. В 1880-х гг. на смену неудавшемуся опыту «хождения» в народ пришла «теория малых дел», ставшая деполитизированным вариантом культуртрегерской деятельности, направленной на поддержку народных низов в новых экономических условиях пореформенной России. В 1890-х гг. мессианское подвижничество интеллигенции, как эманация чувства вины и «неоплатного долга» перед народом, являлось неотъемлемым социокультурным фоном при решении текущих общегосударственных задач, к числу которых относился широкий спектр вопросов переселенческого движения, в обсуждение и решение которых было включено российское чиновничество.

Отметим, что сообщество переселенческих чиновников не являлось однородным в идейно-политическом отношении, представляя различные общественно-политические позиции и партийные спектры. Однако объединяющим являлось одно: в поле их зрения регулярно оказывался крестьянин, как субъект переселенческого движения и объект государственной колонизации. Характерно, что представления чиновничества о крестьянине, как потенциальном переселенце, независимо от политических взглядов, репрезентировались в соответствии с культуртрегерскими конвенциями эпохи: фигура крестьянина позиционировалась в обсуждении переселенческого вопроса не только в рамках категорий «отсталость» – «прогресс» [13, с. 14-15], но и в контексте бинарных оппозиций «мы – они», «свои – чужие», т.е. «иные», в отношении которых власть и общество должны осуществлять патерналистские действия.

Представление чиновников о крестьянине, как объекте опеки и культуртрегерских действий, проявлялось не только в переселенческой политике, но и в повседневных практиках российской бюрократии, ответственной за организацию переселенческого дела. В.Ф. Романов, отмечая отсутствие в России профильного министерства колоний, функционирующего по европейским стандартам, особо подчёркивал важность личностного фактора в деле организации переселений, значимости собственной инициативы и личной ответственности сотрудников ведомства [5, с.147]. Так, например, характеризуя личность начальника управления Г.В. Глинки, В.Ф. Романов писал: «Отличительной чертой Г.В., которая не изменилась в нем никогда, была его глубокая религиозность и столько же глубокий национализм, какая-то прямо болезненная любовь ко всему родному, в особенности же к нашему крестьянству. Он убежденно или просто бессознательно считал, что умнее русского крестьянина нет никого и ничего на свете, почему «интеллигентское» вмешательство в его жизнь может быть часто только вредно» [5, с.94]. А.А. Татищев совместно с Г.В. Глинкой направляясь товарно-пассажирским поездом в Сибирь с целью ознакомления с постановкой переселенческого дела, впоследствии описывал, как начальник Переселенческого управления на каждой станции переходил из вагона в вагон, общаясь с переселенцами [6, с. 36].

Культуртрегерские практики, таким образом, выражались не только и не столько в грубом административном вмешательстве в переселенческий процесс. Исходной интенцией акторов власти в принятии тех или иных решений было развитое чувство ответственности за судьбы переселенцев, определившее постоянное стремление к установлению коммуникативных связей с главным субъектом переселенческого дела – крестьянством, а также формирование максимально демократической и деловой обстановки в самом ведомстве. Как это не пафосно звучит, каждодневные молебны, проводимые в Переселенческом управлении, с исполнением фрагментов псалмов «переселившимся и переселиться хотящим», сочинённых лично Г.В. Глинкой, производили сильное впечатление на ходоков и переселенцев, понимавших, что за их благополучие молятся в Санкт-Петербурге [5, с.152]. Демократизм и атмосфера спокойной целенаправленной деятельности, по мнению В.Ф. Романова, реализовывалась через формат внутригрупповой коммуникации, который выступал фоном формирующейся и поддерживаемой идентичности сообщества: «Разговоры в повышенном тоне с начальством сделались для меня обычным явлением. К чести Глинки должен сказать, что им всегда допускался обоюдный громкий разговор — это был горячий, порою грубый, но всегда товарищеский спор, а не разнос начальником подчиненного… Бывало на службе произойдет злобная перепалка, выслушаешь и наговоришь много колкостей, а вечером дома слушаешь пение Глинки и все забывается» [5, с.149]. Чиновник уверенно констатировал, что масса работников, особенно землемеров и агрономов, работала идейно, часто была не благонадежна политически, справедливо и несправедливо будировала против центра, страдала утопической мечтательностью, как большинство средней провинциальной интеллигенции, но на службу не смотрела, как на средство наживы [5, с.155].

Итоги

Подводя общие итоги, отметим, что идеология государственного патернализма оказалась созвучна этосу российского чиновничества, фундаментом которого являлось дворянское чувство вины и «долга» по отношению к народу, ощущение гипертрофированной ответственности за его благополучие. В представлениях чиновничества удовлетворение народных чаяний могло осуществиться только через активные культуртрегерские практики. В результате, именно чиновники Переселенческого управления составили основу локального сообщества имперских экспертов, постепенно вовлекая в обсуждение переселенческого вопроса различные категории российского общества: публицистов, писателей, деятелей науки.

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. в сфере организации переселений формировалось локальное сообщество «мастеровых» переселенческого дела, демонстрирующих признаки социокультурной идентичности, выстраивающих устойчивые парадигмы коммуникации как внутри сообщества, так и с другими группами – акторами и субъектами колонизационного процесса. В условиях очередного «витка» российской модернизации, часть дворянства сумела сохранить традиционные представления о службе государству, как главной обязанности сословия, которые в новых условиях жизни и строительства личной карьеры подверглись определённой коррекции. Характерно, что базовые нравственные ценности будущих чиновников Переселенческого управления, сложились в архаичной среде повседневного быта дворянской усадьбы в условиях традиционной модели и практик воспитания, целью которых являлась подготовка верных слуг Царя и Отечества. Работа с текстами мемуаров чиновников переселенческого ведомства продемонстрировала устойчивость и цельность представлений этой части дворянства о своём предназначении, приобретённых в детском возрасте: внешняя среда, как источник распространения леворадикальных идей и антигосударственных настроений, не оказала действенного влияния на их мировоззрение. Вместе с тем, государственная служба в пореформенный период перестала быть для дворянства гарантией сословных привилегий, являясь стратегией адаптации к существующей политической, идеологической и хозяйственно-экономической реальности, что требовало от них соблюдений тех правил игры, которые устанавливались властью.

М.К. Чуркин

Литература

- Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до ХХ века. М.: Изд-во Московского ун-та, 1996. 668 с.

- Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI – начало XX вв.). Новосибирск: НГУ, 1984. 315 с.

- Белянин Д.Н. Организация крестьянских переселений на казённые земли Сибири в ХIХ – начале ХХ вв. // Вестник Кемеровского гос. университета. 2010. № 4 (44). С. 16–22.

- Сандерленд В. Министерство Азиатской России: никогда не существовавшее, но имевшее для этого все шансы колониальное ведомство // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700 – 1917): Сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 105–150.

- Романов В.Ф. Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции, 1874–1920 гг. СПб.: Нестор – История, 2012. 336 с.

- Татищев А.А. Земли и люди. В гуще переселенческого движения (1906–1921). М.: Русский путь, 2001. 376 с.

- Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 344 с.

- Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. 421 с.

- Нуркова В.В. Методы исследования автобиографической памяти в психологии // Вестник университета Российской академии образования. 1999. № 7. С. 11–17.

- Зубков И.В. Земские школы, гимназии и реальные училища (1890–1916 годы) // Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е гг.). М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 150–236.

- Павлов М.А. Воспоминания металлурга. М.: Наука, 1984. 423 с.

- Павлова С. Еще одно лицейское имя // Наше Наследие. 2008. № 85 .С. 70–75.

- Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861-1914. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 320 с.