Параметры историзма: областники vs. «деревенщики»

Содержание

- 1 Сибирская история в представлениях областников

- 2 Сибирская история в представлениях «деревенщиков»

- 3 Место науки в потанинской концепции освоения Сибири

- 4 Актуализация «деревенщиками» крестьянского «практического знания»

- 5 Областники vs «деревенщики»: отношение к диалогу с центральной властью как фактору исторического развития Сибири

- 6 Литература

Сибирская история в представлениях областников

Отмеченные идеологические тенденции (неприятие партикуляристских концепций, стремление утвердить надэтническую природу территориальной идентичности) отчетливо выразились в представлениях областников о сибирской истории. Историческая концепция Потанина была проанализирована Г.И. Пелих в терминах социальной истории. Исследовательница детально проследила эволюцию воззрений Потанина на сельскую общину, генезис местной интеллигенции, удачно соотнесла доктрины сибирского областника с контекстом европейской философии (прежде всего с Просвещением и позитивизмом) [1]. Мы бы хотели сделать преимущественный акцент на культурно-психологической составляющей историзма, постараться ответить на вопрос о том, зачем вообще была нужна областникам концепция сибирской самобытности – ведь ими, разработчиками тезиса о колониальном статусе края, вполне разделялась высказанная еще в 30-е гг. XIX в. первым сибирским историком П.А. Словцовым мысль: история Зауралья есть прежде всего «история <…> мер правительственных» [2.С. V–VI].

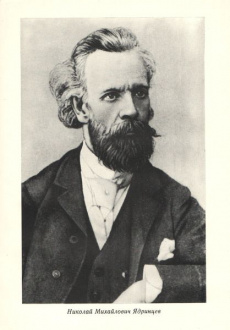

Главным психологическим стимулом в концептуализации самобытной местной истории была тяга к индивидуализации, которую лидеры сибирской интеллигенции хотели реализовать на всех уровнях анализа жизни региона и, в частности, на уровне оценок его прошлого и будущего. В этом пункте областники сходились с фундаментальным положением и историзма как такового («ядром историзма является замена генерализирующего способа рассмотрения исторических и человеческих сил рассмотрением индивидуализирующим» [3.С. 6]), и модерного национализма XIX–XX вв. с его желанием противопоставить локальные нарративы космополитизму старых империй. По-своему истолковывая теорию народной колонизации, областники во всех переселенческих потоках на восток России, во всех исторически сменявших одна другую фазах освоения Сибири видели желание человека жить вдали от государственного контроля [4]. От ближайших потомков «товарищей» Ермака до старообрядцев XVIII и XIX вв. коренные сибиряки, охотники, а затем крестьяне «создавали поселения в темных лесах в виде раскольничьих селений и вольных слобод», демонстрируя, чем по-настоящему была «чисто народная колонизация, поддерживаемая беглыми и недовольными, искавшими приюта в наших тайгах и урманах» [5.С.7]. В ранних работах Ядринцева видно начало процесса, когда поколения переселенцев-колонистов формируют независимые от государства аграрные инфраструктуры. Здесь налицо исторический факт, но еще нет его осмысления. По мысли теоретиков областничества, такие общины должны со временем дать интеллигенцию (оставим в стороне утопизм подобного проекта), способную совершить акт этого осмысления и стать носительницей новой идентичности.

Однако и в данном случае искомая цель, равноправие центра и периферии, деколонизация последней, не могли быть достигнуты сразу. Противоречие, на которое наталкивались молодые сибирские интеллектуалы, было довольно болезненным. Знатоки столичной университетской среды, завсегдатаи петербургских журнальных редакций, они не могли не сознавать всю культурную отсталость своей «родины». Таким образом, именно производство местной культуры, прояснение культурного лика области делалось центральным пунктом областнической доктрины, тигелем, в котором выплавлялось «местное самосознание». Стремление к исторической индивидуализации в конечном счете приводило к идее индивидуализации в творчестве. Заканчивая свои «Воспоминания», Потанин писал об это так:

Обидно, что все умственные силы, работающие для той огромной территории, на которой раскинута провинция, все выдающиеся умы и специалисты, литераторы, поэты, художники, музыканты, ученые, техники, все деятели науки и изобретатели – все они сосредоточены на небольшом клочке земли, все сбиты в кучу, и из этого тесного угла, лежащего на краю империи, разбрасывают свои знания по всей провинции, а сама провинция в этой благородной работе лишена возможности участвовать. Творчество, в искусстве ли, в науке ли, все равно, – самый высокий дар, которым природа облагодетельствовала человека. И из разных неравноправий, созданных злой судьбой человечества, самое обидное неравноправие – это неравенство в правах на творчество. Вот рядом с вами творцы культуры, цари жизни; вы преклоняетесь перед ними за те благодеяния, которые они вам доставили; они счастливцы; они сознают свое значение для жизни, и совесть их спокойна. А вы, обитатель глухой провинции, по сравнению с ними умственный парий. Вблизи от столицы эта обида менее чувствительна. В Нижнем Новгороде она чувствуется слабо, в Казани – несколько более, но на такой далекой окраине, как Сибирь, эта несправедливость кричит до самых небес [6.С. 302-303].

Приведенная обширная цитата позволяет вернуться к самому началу: не укоренение в косной среде локальных мифов, не ресентиментная подозрительность к центру, считающаяся сутью новейшего привинциализма [7], а попытка решительно преодолеть то и другое была центральным пунктом исторической концепции областников. Естественно, что в универсальной антитезе природы и культуры данное обстоятельство предопределило приверженность Потанина, Ядринцева и их последователей к полюсу культуры, институциям, в которых она воспроизводится и, в конечном счете, при всех реверансах в сторону крестьянской среды – к урбанизму [8. С.34].

Сибирская история в представлениях «деревенщиков»

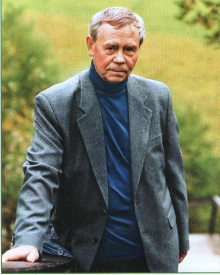

В случае «деревенщиков» сложно говорить о сколько-нибудь единой концепции сибирской истории, но существующие разработки этой проблематики (например, очерки Распутина «Сибирь, Сибирь…») в исторической своей части во многом отмечены как раз влиянием областнических идей. А вот поиски «деревенщиками» стратегий легитимации своего видения истории Сибири и ее перспектив через апелляции к природе и культуре характеризовались куда меньшей однозначностью, нежели у Ядринцева и Потанина. Идея развития местных культурных институций, которые бы помогли несколько выровнять перекос в развитии центра и периферии, поддерживалась «деревенщиками» весьма горячо. Поздно и трудно приобщавшийся к образованию Астафьев не раз сетовал на отсутствие в глубинке институционализованных возможностей для развития одаренного человека и впоследствии целенаправленно использовал свой авторитет для культуртрегерской деятельности в родном городе: «Я прожил на Вологодчине в уважении и почете десять плодотворных лет и на родину, домой, вернулся на “белом коне”, иначе сюда и нельзя было возвращаться (в Красноярск. – К.А., А.Р.)… <…> Мне с уже утвердившимся авторитетом удалось переменить климат и творческую дремучесть сибирского города» [9. С.651].

Вместе с тем Распутин, осмысливая современное состояние одного из пяти областнических вопросов, обращал внимание на профанирующий характер советского образования, низкий уровень которого со временем перестал определяться только территориальной отдаленностью сибирских городов от центра. Дойдя до повсеместного рутинного воспроизводства «образованщины», университетская система, по Распутину, не выполнила своей главной функции – формировать «энергичных и качественных людей, радетелей маловозделанной земли» [4. С.555].

Едва ли не в каждом мало-мальски звучащем сибирском городе сегодня университеты, технических и экономических вузов вдесятеро больше, чем в старые времена реальных училищ, но превратились они сначала в массовое, инкубаторного расположения, выращивание профильных специалистов, дальше профиля не способных ни взглянуть, ни понять...<...> Сибирь, только-только начинавшая в XIX веке протирать глаза на свою незадавшуюся судьбу, принявшаяся с трудом засевать в свой народ семена гражданского и сыновьего сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад [4. С.556].

Тем не менее ни Астафьев, ни Распутин не оставляли усилий по формированию и утверждению сибирской культурной идентичности и действовали в этом направлении в 1970-1990-е гг. очень интенсивно и многообразно: читали и редактировали присылаемые писателями-сибиряками рукописи, помогали в их публикации, рецензировали книги сибиряков, выступали с инициативами проведения разного рода региональных литературно-критических семинаров и участвовали в них, работали в качестве председателя редколлегии серии «Сибирская библиотека для детей и юношества» (Астафьев) и члена редколлегии серии «Литературные памятники Сибири» (Распутин). Невысокое качество местной культурной среды Распутин выводил из обычной для центра политики в отношении колонии: «как можно больше брать и как можно меньше давать» [10. С.367], но предельно четко он обозначал и бесспорную для него связь между крупными экономическими проектами и развитием культуры сибирского региона. В посвященном Транссибу очерке он напрямую увязал этот масштабный колонизационный проект с возникновением культурной инфраструктуры на территориях, где тот осуществлялся:

С выходом Транссиба в срединную часть Сибири, на вершину ее, точнее обозначились не только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, духовные, просветительские задачи. Вспомогательный “обоз”, подцепленный к локомотиву, продирающемуся в глубь восточной страны, все разрастался, и чем дальше, тем больше. Дорога сама по себе, если бы она даже шла налегке, не обременяя себя дополнительными нагрузками, несла задатки широкого преображения этого края. Загружай, что требуется, и вези без помех – даже идеи, вкусы, нравы, манеры, новые способы хозяйствования и управления. Но дорога не обошлась этим испытанным путем колонизации, не ограничилась завтрашними результатами, тем, что при перевозках составных частей жизни сама собой устроится и новая, приличествующая времени жизнь, а принялась одновременно со своим ходом укоренять то лучшее, без чего обходиться уже было невозможно. Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы [4. С.148-149].

Транссиб, по мысли Распутина, – практически идеально решенная колонизационная задача, поскольку реализация этого проекта позволила, с одной стороны, на новом уровне интегрировать Сибирь в символическое целое империи, а с другой, придала импульс развитию территориального культурного самосознания. Но постколониальный сюжет, разрабатываемый сибиряками-«деревенщиками» в 1970–1990-е годы, фиксировал не культуростроительный эффект колонизационно-модернизационных акций, а, пользуясь выражением писателя, «природовредный» [11. С.484]. Собственно, Распутин и Астафьев в художественной прозе запечатлели коллапс советского утилитарного освоения Сибири, которое не позволило региону сформироваться в полноценный культурный субъект и подорвало прежнюю идентификацию Сибири как пространства природной первозданности. Хотя, по мысли Распутина, продолжившего свою версию постколониального сюжета анализом последствий постсоветской колонизации Сибири, несовершенства и просчеты советского модернизационного проекта меркнут на фоне современной ресурсной политики, описываемой им в перспективе дегенерации, инволюционного движения:

Не больно радив и аккуратен был прежний хозяин, загребал он через край, с потерями не считался… Но размотать в одну жизнь сказочное богатство не мог и он, сколько бы ни усердствовал, у нас оставались надежды, что со временем дело хозяйствования и управления перейдет в более рачительные руки наследников. И вдруг оказалось, что наследство этому роду, а если без иносказаний – народу, больше не принадлежит и что его в результате хитрых и одновременно грубых махинаций захватили проходимцы, отиравшиеся возле завещательных бумаг и сами себе устроившие распродажу общей собственности. Не одно десятилетие Сибирь пыталась снять с себя ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей приготовлена участь мировой колонии, и со всех сторон к ней слетаются хищники, вырывающие друг у друга лакомые куски [4. С.564].

Место науки в потанинской концепции освоения Сибири

Колониальные практики освоения Сибири с конца XIX столетия, т.е. с начала строительства Транссиба, и до нашего времени остро ставили проблему науки и научного знания как инструментов этого освоения. В отличие от многообразных функций науки в модерном социуме с развитой образовательной инфраструктурой (от школы и больницы до университета и академии наук) колониальные условия применения науки резко акцентировали ее техницистскую составляющую, а также анализировавшуюся М. Фуко связку с властью. В рамках колониальной парадигмы, в сущности, в других функциях наука не нуждалась. В этих условиях областники XIX в. оказывались в непростой ситуации. Так, Г.И. Пелих отметила парадокс в осмыслении Потаниным своей миссии как интеллектуала: с одной стороны, биография лидера областничества давала яркие, едва ли не беспрецедентные в среде коренных сибиряков примеры академической карьеры и известной всей России научной репутации. С другой стороны, с опорой на архивные материалы исследовательница продемонстрировала резкую антипатию Потанина к рациональному научному педантизму, стремление вырваться из бесплодного окружения тех, кто «убеждает нас не развивать чувство, а мысль», желание не только изучать, но «бить по сердцам» [1. С.83]. Однако эти уже знакомые нам отголоски сентиментализма, подкрепленные закономерным интересом к Руссо [1. С.87; 123-124], являются, на наш взгляд, не столько примерами программной «антисциентистской» установки Потанина [1. С.83], сколько закономерными чертами националистического дискурса, создававшего свою риторику из тропов сентиментальной и романтической культур [12]. Поэтому нам кажется, что выводы Г.И. Пелих об антисциентизме Потанина слишком категоричны. Они, несомненно, открывают еще одну, но далеко не единственную, сторону потанинской идентичности как ученого и идеолога. Вместе с тем наука продолжала оставаться одним из ключевых компонентов в фундаменте этой идентичности.

Вспоминая становление своего «патриотизма», превращение его из смутно сознаваемых «инстинктов» и партикуляризма казачьей общины в общесибирскую идентичность, Потанин прежде всего говорит о последовательных этапах овладения книжным знанием. Книга и формирование сообщества единомышленников становятся ступенями к новому самосознанию, ступенями, впрочем, типичными для интеллектуалов пореформенного времени. «В Омске я нашел и людей и книги. <…> Перемена политических убеждений, превращение в либерала и сторонника реформ, совершившееся под влиянием омских знакомств и чтения прогрессивных журналов, видоизменило мои мечты о моей будущей миссии. Мой казачий патриотизм охладел, я превратился в сибирского патриота» [6. С.80;83]. Пропущенный фрагмент цитаты содержит обширные перечни актуальной для конца 50-х гг. литературы – от изящной словесности до радикальных журналов, которые Потанин с друзьями «хватали» «с жадностью».

Извлекая из «Воспоминаний» Потанина нужные нам идеи, отметим замечательную черту самого этого жизненного документа, особенность его построения. Значительные по своему масштабу разделы посвящены в нем истории научной карьеры автора. В областниковедении нередко говорится, что побег в «чистую» науку был своего рода эмиграцией Потанина из политики и общественной жизни [6. С.80;83], [13. С.13], [14. С.126;165]. В чем-то такое восприятие своих азиатских экспедиций инспирировал сам Потанин, увидевший «прирожденного журналиста», который «пойдет во главе сибирского движения», в Ядринцеве, а себе оставивший скромное предназначение «сделаться только его помощником» [6. С.119]. Между тем потанинский сциентизм – крайне важная сторона и его личности, и всего того контекста, к которому он принадлежал. Объемные и увлекательные рассказы об ученых, с которыми судьба свела Потанина, стилистически, а подчас и идеологически примыкают к его же «областнической тенденции». Ср., например, слова об орнитологе Н.А. Северцеве. «Бюрократические ступени были ему как будто неизвестны; он читал только Дарвина и равных ему великанов науки. Для него как будто не существовало русского государства; он видел перед собой только пространство, населенное жучками, бабочками, птицами и пр. Это был редкий в России пример человека, которого наука сделала свободным от раболепия русских подданных…» [6. С.181]. Любопытно, как в цитированном фрагменте «знание» сознательно отделено от «власти».

Так или иначе, потанинская позиция, характеризовавшаяся бóльшим динамизмом и гораздо меньшей однозначностью, чем радикальные воззрения Ядринцева, содержавшая в своем составе приверженность концептам «чувства» и «инстинкта», позволяет, как кажется, видеть в ней немало общего с будущей экологической программой «деревенщиков».

Актуализация «деревенщиками» крестьянского «практического знания»

Тем не менее ни сциентизм, ни сознательную ориентацию на «эмпирическое» изучение родного края «деревенщики» от своих предшественников, воспитанных в лоне позитивистской традиции, не переняли. Напротив, романтический пафос их патриотизма парадоксально подкреплялся унаследованными характеристиками (в терминах Бурдьё – «габитусом») выходцев из крестьянства, для которых практики непосредственного общения с природой и животным миром, входившие в представления о крестьянском навыке «приспособления» к местной экосистеме, значили столь же много, как научное изучение региональных истории или географии. Более того, полемическое противопоставление «практического знания», наработанного крестьянской средой, абстрактному, специфицированному (и в этом смысле узкому), оторванному от реальности научному знанию, которое обслуживает губительные концепции «авторитарного социального планирования» [15. С.308](от коллективизации до проекта переброски северных рек), в 1980-1990-е годы определяло своеобразный антисциентистский пафос экологической публицистики «деревенщиков».

Актуализация социального опыта крестьянской среды, включая «артельность» как антитезу атомизации и анонимности индивида в городском сообществе, придание этому опыту универсальной культурной значимости весьма характерны для позднесоветского «неопочвенничества» в целом и «деревенщиков» – в частности. Последние и представляли «почву» – «простонародную» основу нации, определявшую себя, среди прочего, и через противопоставление прогрессистски и прозападно настроенным интеллектуалам.

В этом смысле областники (особенно Ядринцев) на диахроническом срезе инициированного Чаадаевым конфликта западников и почвенников оказываются оппонентами «деревенщиков». Известны слова Потанина о Ядринцеве: «Это был человек, всецело охваченный мечтою о лучшем будущем Сибири – о великом будущем, как он любил говорить – искренне желавший послужить для осуществления этой мечты; западник, воспитавшийся на Белинском, Герцене и Чернышевском, с жадностью впитавший в себя идеи Запада, преклонявшийся перед западной культурой и ставивший целью своей жизни пересадку европейских форм жизни на русский восток, прививку европейских идей сибирским умам» [16. С.72]. Показательно, что и «общинные» симпатии областников, принципиальный вопрос их историософии, почерпнутый не только из актуальной политической повестки дня 50-60-х гг., но и из трудов Прудона [13. С.39], включали в себя обязательное формирование интеллигентного слоя словно «на плечах» сельской общины [1. С.38-41].

Областники vs «деревенщики»: отношение к диалогу с центральной властью как фактору исторического развития Сибири

Расхождение двух поколений представителей сибирской идентичности проявилось также в таком важнейшем пункте как отношение к государству. Не вставая на торную дорогу спекуляций о сепаратизме Потанина, Ядринцева и их единомышленников в 1960-е гг., можно отметить следующее: ни деятельности, направленной на настоящее территориально-правовое отделение Сибири от России, ни устойчивости дискурса сецессии в интервале от 60-х гг. XIX в. до эпохи революций, ни упорства в выработке «своих» «аутентичных» языка и культуры, ни типичного для национализма мифологического «застаривания» сибирской «нации» – ничего этого областническая теория и практика в себе не содержали. Ключевые требования уложились, как известно, во вполне рациональный перечень из культурно-образовательного подъема области, распространения на ее территорию всех преобразований времени Великих реформ, ликвидации экономического неравенства, защиты инородцев, решения проблемы каторги и ссылки. Речь пойдет о другом: о принципах самого диалога с центральной властью, о восприятии ее либо в качестве харизматического источника учреждения всеобщего порядка (безотносительно к тому, хорош этот источник в настоящий момент или плох), либо в качестве рациональной институции (опять-таки безотносительно к тому хороша она или плоха, успешна или нет).

Потанин подчеркивал, что областническая программа в своих главных экономических и культурных составляющих была адресована не столько центральной власти, сколько Европейской России как таковой. «Главное отличие Ядринцева от предшественников-патриотов заключается в том, что он оппонировал не правительству, а русскому обществу; он противопоставлял не интересы русского общества интересам правительства, а интересы сибирского общества интересам Европейской России, интересы колонии – интересам метрополии» [6. С.158]. Учитывая то, что антимонархическими взглядами Потанин проникся еще при жизни Николая I [6. С.120], можно сказать, что социальная ментальность лидера областничества была ориентирована на горизонтальные связи, обретающие свой законченный вид в разных сообществах, трансформациях аграрной общины. Напротив того, «вертикальное», иерархическое, а в новых социальных условиях – классовое восприятие общественного устройства было областникам чуждо. В частности, это обстоятельство обусловило классический для сибирской истории рубежа XIX-XX вв. конфликт областнической интеллигенции с политической ссылкой. «Ядринцев желал подрастающее молодое поколение воспитать сибирскими патриотами, которые бы служили интересам окраины, а его противники вербовали в этой среде тружеников для оппозиционной работы в центре» [16. С.62].

Напротив того, «деревенщики», несмотря на поэтизацию «гемайншафтных» связей, оказались более привержены сословно-иерархическому восприятию социума, согласно которому власть, идеологи и агенты модернизации взирают на «управляемые» слои населения как на объект, подлежащий «социальной перепланировке» [15. С.293], а «подчиненные» сопротивляются, уклоняются либо претерпевают. С этой точки зрения позиции власти и народа отмечены явной ролевой асимметричностью, а социальная коммуникация между ними по большей части фиктивна. В связи с этим уместно сослаться на сюжет, включенный в книгу В.Г. Распутина «Сибирь, Сибирь…». Вспоминая свои диалоги с министерскими чиновниками по поводу Байкала, писатель точно подметил: «Мы продолжаем говорить на разных языках» [4. С.325]. Между тем любопытной особенностью этой ситуации является то, что правомочным собеседником в бессмысленном в конечном счете диалоге Распутиным продолжает видеться почти исключительно власть. Перед нами вполне архаичный социальный феномен, анализировавшийся социологами и фольклористами, подметившими, в частности, что герой русского лубка, бунтуя против власти, источник прощения и религитимации видит, в отличие от героя западных сюжетов массовой авантюрной словесности, в той же самой власти [17. P. 169–171 et passim]. Эта же тенденция, проявившаяся в фольклорных союзах отщепенца и царя, была в свое время подмечена русскими семиотиками [18. С.458].

Примечательна в этой связи биография героя распутинского цикла «Сибирь, Сибирь…» Н.П. Смирнова, поселившегося отшельником на гидрологическом посту в южной части Телецкого озера на Алтае. Вектор своей биографии он характерным образом прочертил от центра, власти и социальности к природной периферии. «Жизнь повел со столиц, сначала в Петербурге, потом учился на рабфаке в Москве, квартировал в одной комнате общежития со старшим братом недавно всесильного члена Политбюро М.А. Суслова – Павлом» [4. С.224]. Когда над алтайским заповедником нависла угроза («в 1967 году <…> заповедник был закрыт и за правобережье взялись лесорубы»), Смирнов примечательно не протестует собственно против власти, а в соответствии с неписанными правилами русского авторитаризма, «грамматикой» его иерархий конвертирует энергию своего несогласия, по существу, в жанр челобитной. Он «<…> не вытерпел и написал Суслову, напоминая о себе, спрашивая о брате, но самое главное – прося за заповедник. <…> На следующий год заповедник вернули» [4. С.224].

Тем не менее сводить взаимодействие власти и народа у «деревенщиков» исключительно к «репрессивной» модели было бы ненужным упрощением, поскольку коммуникация между двумя этими культурно-политическими субъектами описывается Распутиным, Астафьевым и др. также посредством традиционной метафорики родства: прежде всего асимметричных в своей заведомой неравноправности отцовско-сыновних отношений. Размышляя о сворачивании колонизационных инициатив в Сибири, Распутин замечает: «И как-то сами собой заглохают и меркнут, теряют свое значение слова: сын земли, радетель, эконом… Видимо, людское сыновство неотделимо и невозможно без государственного отцовства» [4. С.567]. Иначе говоря, в сознании «деревенщиков», особенно Распутина, образ государства оказывается внутренне непоправимо расщеплен: от гнета государства русский мужик бежит в Сибирь, однако позднее под патронатом государства осуществляются проекты развития этой территории (тот же Транссиб); декларирующие необходимость соблюдать «государственную пользу» министерства и ведомства разоряют сибирские природные богатства, но наличие «окормляющей» воли государства способствует символическому собиранию огромных пространств и их населения [42. С. 567, 570]. Так или иначе, вне символического контура власти (недаром одно из поздних распутинских определений патриотизма – «система государственно-охранительных взглядов» [19. С.235]) пространство для социальной самоорганизации у героев Распутина, равно как и у автобиографического повествователя, уже «в молодости» искавшего «одиночества» » [20. С.522], узко и ограниченно.

Парадоксально, но именно в экологической публицистике «деревенщиков» второй половины 1980-х – начале 1990-х годов, которая начинается с осмысления региональных природоохранных проблем, но со временем перерастает в критику государственной политики природопользования и становится одним из воплощений позднесоветского «гражданского активизма» [21], [22], обнаруживается, наряду с властью, еще один адресат – «общественность», наиболее активная часть социума. Казалось, экологическое движение в сочетании с социально-политическими переменами рубежа 1980-1990-х годов благоприятствовали кристаллизации территориально-региональных идентичностей, но «деревенщики» открывшейся тогда возможностью сформулировать «неообластническую» доктрину не воспользовались, отчасти именно потому, что коммуникативная модель власть – народ оказалась для них привычнее, нежели понимание «общества» как сложно устроенной системы, работающей на принципах согласования интересов его групп и слоев. Условный социум, которому они адресовали свои размышления, ими почти не дифференцировался – «деревенщики» обращались к «народу» вообще, оттого антиколониальные обертоны их выступлений читались не столько в аспекте противостояния метрополии и колонии, сколько как выражение традиционной «внутреннеколониальной» коллизии власти и народа, в рамках которой «чисто территориальная» «идея» областничества, которую утверждал Потанин, менялась рефлексией о вековом антагонизме «элиты» и «мужика».

К.В. Анисимов (СФУ, Красноярск), А.И. Разувалова (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург)

Литература

- Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 2006.

- Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири: в 2 кн. СПб., 1886. Кн. 2.

- Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.

- Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь… Иркутск, 2006.

- Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов. Красноярск, 1919.

- Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6.

- Гудков Л. Амбиции и ресентимент идеологического провинциализма // Новое литературное обозрение. 1998. № 3 (31). С. 353–371.

- Головинов А.В. Идеологи областничества о роли интеллигенции в развитии русской провинциальной культуры // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 32–40

- Астафьев В.П. Нет мне ответа… Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.

- Распутин В.Г. Откуда они в Иркутске?: Предисловие к книге А.Д. Фатьянова «Иркутские сокровища» // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 362–371.

- Распутин В.Г. Вопросы, вопросы… // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 477–500.

- Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91 (3). С. 114–140.

- Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004.

- Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: биогр. очерк. Новосибирск, 2004.

- Скотт Дж. Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., 2005.

- Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 35–139.

- Brooks J. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1988.

- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 446–600.

- Распутин В.Г. «Так создадим же течение встречное…»: Выступление на съезде Русского Национального Собора // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 232–241.

- Распутин В.Г. Байкал предо мною // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 515–525.

- Weiner D.A Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev.Berkeley, LA; London, 1999.

- Яницкий О.А. Длинные 1970-е: гражданское общество тогда и сейчас // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52).