Сибирский сюжет в судьбе и творчестве М.М. Пришвина

Содержание

Введение

Изучение сибирской темы в творчестве М.М. Пришвина традиционно для литературоведческой науки, прежде всего, с точки зрения биографического и краеведческого подходов. Так, А.Н. Варламов пишет о роли Тюмени в судьбе Пришвина [1]. Осмысляется место писателя в культурном пространстве первого русского города в Сибири [2]. Однако в современной науке появились новые возможности для изучения сибирской темы в творчестве Пришвина. Они связаны с двумя факторами. Во-первых, с завершением в 2017 г. публикации «Дневников» Пришвина в их полном объеме (1905–1954), что, вероятно, приведет к переосмыслению привычных постулатов пришвиноведения. Сибирской темы в творчестве Пришвина идея о пересмотре традиционных представлений касается в первую очередь. Кроме того, в современном изучении творчества Пришвина важен так называемый «пространственный поворот» в современной гуманитарной науке, связанный с именами И. Сида [3], В. Абашева [4], А. Люсого [5], Д. Замятина [6] и других теоретиков и практиков геопоэтики как работы с ландшафтно-географическими образами и/или мифами, включающей в себя и антропологию путешествий. В этом контексте создана работа Е.А. Худенко, посвященная имагологии и поэтике киргизской степи в творчестве Пришвина [7].

Открывшиеся в современной науке возможности позволяют по-новому осмыслить сибирский сюжет (сюжет открытия, завоевания и освоения) в судьбе и творчестве Пришвина, разграничив его биографическую и художественную версии и, главное, решив задачу реконструкции трех сибирских путешествий писателя, совпадающих в пространстве с путем русских первопроходцев XVI–XIX вв.

Сибирь в биографии Пришвина

В уточнении нуждается сегодня, прежде всего, биографический аспект сибирского сюжета Пришвина, позволяющий понять геопоэтику его сибирских путешествий. Важен тот факт, до сих пор ускользавший от внимания исследователей, что Пришвин был в Сибири трижды, и каждый раз маршрут его путешествия менялся, становясь все более протяженным.

В 1889–1892 гг. Пришвин предпринял самое короткое путешествие в Азию, границей которого становится первый русский город в Сибири – Тюмень (1586 г.). В 1909 г. маршрут сибирского путешествия писателя значительно увеличился. И не случайно отправной точкой этого путешествия становится, как об этом свидетельствует «Сибирский дневник», именно Тюмень, а не граница Европы и Азии, как в первом путешествии. Маршрут путешествия 1909 г.: Тюмень – Омск – Павлодар – Каркаралинск – Тюмень.

В 1931 г. Пришвин совершает третье и самое протяженное путешествие по Сибири – от Уральских гор до Тихого океана. В этом году Пришвин, как известно, побывал на Урале и Дальнем Востоке. Это те территории, которые с географической точки зрения представляют собой границы Сибири. На этот раз он проехал весь тот путь, который русские первопроходцы прошли в XVI–XIX вв. (Владивосток был основан в 1860 г.). Важным дополнением трех сибирских путешествий Пришвина становится, очевидно, сибирский путь и ссылка В.Д. Пришвиной, о которой она, в частности, рассказывает писателю в 1940 г., вспоминая о встрече с поэтом Николаем Клюевым, отбывавшем ссылку в селе Колпашево Нарымского края Томской области [8].

Для осмысления сибирской темы в судьбе и творчестве Пришвина, помимо названных, важны еще два биографических факта, о которых наиболее полно говорится в «Кащеевой цепи», которые более всего изучены в современном пришвиноведении, но вместе с тем могут быть по-новому интерпретированы. Во-первых, это исключение Пришвина из Елецкой гимназии с волчьим билетом, т.е. с запретом учиться в государственных (казенных) учебных заведениях, вследствие чего Пришвин и оказался впервые в Сибири, в Тюмени.

В «Кащеевой цепи», в звене «Золотые горы», событие это становится историей превращения Алпатова в государственного преступника, т.е. революционера. История эта имела под собой не только субъективные, но и объективные основания. Американец Дж. Кеннан, отправившийся в свое сибирское путешествие в 1885 г. на четыре года раньше Пришвина и посетивший в Тюмени Александровское реальное училище, в котором в 1889 г. будет учиться Пришвин, не без иронии в предисловии к своей книге «Сибирь и ссылка» замечает, что успешно решить задачу исследования революционного движения в России можно было только там, где находилось большое число русских революционеров, а именно в Сибири [9]. Вторая глава («Западно-сибирская равнина. Тюрьмы») книги Кеннана почти целиком посвящена Тюмени и, в частности, описанию Александровского реального училища, так что у Пришвина были все основания читать Кеннана с особым интересом [9].

Во-вторых, для пришвинского понимания Сибири важна история дяди писателя, И.И. Игнатова, попавшего в Сибирь традиционным путем старообрядцев, связанным с их легендой о Беловодье. Эта история станет важнейшей в «Кащеевой цепи».

С биографической точки зрения, таким образом, Сибирь, прежде всего, открывается Пришвину как пространство, где испытываются на состоятельность две важнейшие русские идеи – революционная и религиозная. Важно подчеркнуть, что обе они связаны с народной идеей свободы/воли. Для понимания того, какое место занимала Сибирь в сознании Пришвина, с нашей точки зрения, важен еще один биографический факт. В Дневнике 1918 г. он пишет о том, что, начиная с марта этого года, общество сибиряков-областников в Петрограде «будет издавать журнал для юношества… под редакцией М.М. Пришвина». Задача этого журнала, называющегося «Сибирский страж», который, насколько нам известно, не был создан, – «осветить юношам Сибирь как страну вольности, вызвать в них стремление поднять свой дух, согласно с могучей природой страны, и быть на страже заключенных в каждой народности вольностей» [10]. В этой записи принципиально важна связь Пришвина с сибирскими областниками, отстаивавшими идеи территориальной автономии и особой культурной идентичности сибиряков. Важен также тот факт, что образ Сибири связан у Пришвина в это время с тремя характеристиками: вольность, понимаемая, в том числе как вольность любого из многочисленных сибирских народов, могучая природа и дух самосознания, на современном языке понимаемый как поиски идентичности (вольность, природа, идентичность).

Сибирский текст Пришвина, структурированный, прежде всего, маршрутами трех его путешествий, включает в себя, помимо «Кащеевой цепи» (1922–1928, 1954) и «Дневников» в их полном объеме (1905–1954), такие произведения, как «Черный араб» (1910), «Заворошка» (1913), «Архары» (1921), «Женьшень» (1933), «Золотой рог» (1934).

Второе сибирское путешествие Пришвина

Сибирское путешествие 1909 г. отразилось, помимо «Кащеевой цепи», в трех произведениях писателя: шедевре раннего Пришвина «Черный араб» (1910); «Заворошка» (1913); «Архары» (1921) – а также в «Сибирском дневнике», названном автором «Путешествие из Павлодара в Каркаралинск» (1909). Именно это, второе, путешествие стало для Пришвина подлинным открытием Сибири с точки зрения образа края, его коренных народов и русского освоения.

Пришвинский образ Сибири, воссозданный в документальных очерках «Заворошка», включен в многовековую традицию осмысления края, поражающего путешественников «неизмеримым пространством» и «богатством естества» (Н.М. Карамзин). Для Пришвина «Сибирь – богатейшая страна. Сибирь – необъятное пространство. Сибирь – золотое дно, страна обетованная». В Сибири иные представления о пространстве. «Масштаб тут приблизительно такой: у нас десять, у них – сто», – пишет Пришвин [11].

Открывая для себя природу Сибири, писатель задумывается о создании того, что он назовет художественной географией. У Пришвина она космична, ее основные образы – земля-ковер, степь-лицо, звезды – в их обыденном восприятии и трансцендентном измерении «…Христос собрал людей и повел не сюда, не к земле, а от земли к звездам». Подчеркнем, что пришвинской геопоэтике Сибири еще предстоит быть изученной [12].

Путешествие 1909 г. состоит из двух частей, границей которых становится 12 августа, когда Пришвин пишет о том, что «весь план путешествия изменился»: из изучения хода и последствий столыпинской реформы оно становится (Москва, 29 июля – Тюмень, 3–5 августа – Омск, 7–9 августа – Павлодар, 12 августа – Алтын-Тарак, 14 сентября – Омск, 27 сентября – Москва, 2 октября) изучением жизни коренных сибиряков и охотой на архаров и других животных.

Пришвин пишет о неудаче столыпинской реформы, приведшей к тому, что на огромных сибирских пространствах крестьяне не находят ни земли, ни воли, ни счастливой жизни, ни «страны Арка(дия)». При этом он различает то, что можно назвать государственной колонизацией Сибири (в ходе столыпинской реформы), и ничем неискоренимую народную идею о «новых местах», иначе говоря, русскую мечту «попытать счастья» на новых местах [13].

Изучение жизни пастухов-кочевников заиртышских степей позволяет Пришвину увидеть их близость к жизни древних греков при Гомере. «Киргизскую Аркадию» [14], однако, не найдет пришедший в Сибирь в поисках счастья русский крестьянин, но она поможет Пришвину в 1930-е гг. создать миф о женьшене, олене-цветке и китайце Лувене.

Важнейшей особенностью, точнее, отличием пришвинского образа Сибири является мотив Сибири как России. Он включен в систему универсальных мотивов сибирского текста русской культуры: Сибирь и/как Европа, и/как Азия, и/как Америка. Очевидно, что к пониманию Сибири как России Пришвин приходит благодаря опыту предшествующих путешествий в Олонецкую губернию (1906), в Карелию (1907), в Керженские леса на Светлое озеро (1908), на Кавказ (1894), а также в Норвегию (1907). Переправа через Иртыш посреди киргизской степи открывает Пришвину истину о том, что Сибирь – «та же Россия, это – она, от нее не уедешь никуда, это – тоже свое, близкое» [14].

Закономерно, что очерки о сибирской жизни [«Адам и Ева», «Первые земледельцы», «У Чертова озера (степной эскиз)»] Пришвин включает в «Заворошке» в цикл «Новые места», стоящий в ряду циклов: «Русская земля – Новые места – Новая Земля». В Дневнике 1920 г. он назовет возможность странствовать по новым местам, дарованную русскому человеку благодаря огромным пространствам родной земли, его счастьем и радостью: «“Радость русского человека” самая первая, что можно было постранствовать, в Соловецкий монастырь или в Киевские печуры Богу помолиться, или по широким степям так походить, или в Сибирь уехать попытать счастья на новых местах, узнавая, как люди живут» [13]. С нашей точки зрения, русская «радость» («счастье») открытия новых земель, о которой пишет Пришвин, напрямую связана с присущим ему «чувством дали» и чувством свободы и является первоисточником и первопричиной идеи писателя о народной дороге русской истории, противостоящей дороге осударевой.

«Кащеева цепь» 1920-х гг. и сибирский сюжет

В «Кащеевой цепи» (1922–1928, 1954) воплощен опыт всех трех сибирских путешествий писателя, чем и определяется место романа в его сибирском сюжете. Вместе с тем, необходимо различать текст романа 1922–1928 гг. и текст предисловия «От автора» в звене «Золотые горы», датированный 1954 г. Этот небольшой текст, с нашей точки зрения, можно считать завершением сибирского сюжета Пришвина. В романе представлены основные образы и мотивы сибирской топики русской культуры: Сибирь как Азия, как Америка (новая Америка), как колония в ее отношениях с метрополией, как страна «счастливых людей» Беловодье, Китеж, Арка(дия), она же Хребет земли [11]. Облики этой страны различны, но, так или иначе, они связаны с народным утопическим сознанием. Сквозной мотив «Кащеевой цепи» (звена «Золотые горы») – мотив сибирской шпаны в ее различных обличьях – это те «странные люди», которых Алпатов открывает для себя в Сибири – «рвань и шпана», арестанты, ссыльные, «политика», разбойники, воры – «всякая рвань с волчьими билетами», в ряду которых и Иван Астахов, «командир» или «князь сибирской шпаны», и сам Алпатов, заявляющий: «Я сам себя сослал в Сибирь, я сам поднял бунт в гимназии» [11]. Факт этот представляется особенно значимым.

Для его интерпретации в «Кащеевой цепи» важен мотив книг, которые читают старообрядцы, Иван Астахов и Алпатов. Книга здесь – символический образ одновременно пугающего и манящего «миросозерцания»; идеи, во власти которой оказываются и герой, и автор. Речь идет об идее Алпатова стать народным вождем и о превращении «Кащеевой цепи» в роман об истоках русской революции, об опыте идейного существования и отказе от него во имя осуществления собственной личности внутри «драгоценнейшего потока» жизни.

В соответствии с логикой романного повествования, которая не сводится к смыслу ни первого, ни второго сибирского пришвинского путешествия, Сибирь предстает в «Кащеевой цепи» как земля, сформировавшая Алпатова-революционера, точнее, подготовившая его к принятию революционных идей.

В «Кащеевой цепи» в ряду книг, определивших сознание этого поколения русских революционеров, важное место занимают, помимо Апокалипсиса, две «книги с душком», «в одинаковых переплетах, будто два тома одного сочинения» [11]. Речь идет о «Жизни Иисуса» («Жизни Христа» у Пришвина) Э. Ренана и книге Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка». Обе они были изданы на русском языке только в 1906 г., после первого и до второго сибирского путешествия Пришвина. В сюжете превращения Алпатова в революционера и государственного преступника важны идея Ренана о том, что Иисус Христос «становится гениальным революционером, который пытается обновить мир в самых его основах», а также о том, что «Он пришел благовествовать нищим» и «основателями Царства Божия будут простые люди… не богатые, не книжники, не священники, а женщины, люди из народа, униженные, маленькие люди» [15], в сущности, та многоликая шпана, которую Алпатов увидел в Сибири. И религиозная, и революционная идеи русской культуры у Пришвина, как известно, будут так или иначе связаны с судьбой женщины.

С Кеннаном Алпатова сближает ситуация, о которой американский путешественник говорит в предисловии к своей книге: до поездки в Сибирь он «был вполне на стороне правительства и решительным противником русских революционеров». «Страшные открытия», которые он сделал во время путешествия, привели к тому, что смысл своей книги и свою «награду» он стал видеть в том, чтобы «хоть немного облегчить страшную участь тех несчастных, которых он встретил в Сибири» [9]. В этом контексте более понятной становится мысль Пришвина о «голгофских страданиях» русской интеллигенции [11].

В книгах Ренана и Кеннана, соединенных в романе Пришвина под одной обложкой, сошлись на необъятных сибирских пространствах две великих русских идеи – религиозная и революционная, продолжающие определять судьбу не только Сибири, но и России. Не случайно в «Кащеевой цепи» Пришвин повторит формулу русской жизни, которую он открыл в Сибири, в ходе переправы через Иртыш, и впервые сформулировал в «Заворошке»: «Бесформенность, хаос и все-таки лик. Вот-вот потонем. Но плот все плывет» [14].

Третье сибирское путешествие Пришвина

Во время третьего путешествия Пришвина в Сибирь, совпадающего в пространстве с движением русских первопроходцев, идея писателя о русском счастье открытия новых мест проходит испытание реалиями сибирской жизни.

Основной темой дневника путешествия (8 июля – 8 ноября 1931 г.) становится, как нам представляется, встреча русских покорителей Сибири с ее сокровенной и богатейшей природной жизнью. Причем жизнь эта представлена не только и не столько пестрым миром коренных сибирских народов (в их ряду у Пришвина корейцы и китайцы, а также тунгусы, якуты и др.), а также кержаков, ссыльных, каторжников, сколько миром зверей и птиц: медведей, волков, соболей, белок, оленей и т.п. Звери – важнейшие герои текстов писателя, связанных с его третьим сибирским путешествием. «Мало-помалу надо понять здешнюю природу», – пишет Пришвин в Дневнике 20 июля [9]. Опыт Пришвина-охотника, вступающего в схватку со зверем, сказывается в его постижении Сибири, но к нему не сводится.

Судьба русского покорения Сибири, с его точки зрения, напрямую связана с судьбой зверя, в более широком смысле – с судьбой сибирской природы. И это уже не вопрос о Сибири, а вопрос о России.

«Русский воспитан на размахе. Шел за соболями в Сибирь и, отбирая шкурки, как ясак, завоевал всю Сибирь... Покорение Сибири без всякой особенной натяжки… можно представить себе как движение казаков за соболем», – пишет Пришвин [16].

Принципиально важна мысль Пришвина о том, что наследниками казаков-завоевателей Сибири становятся большевики: «Двигаясь вперед, как двигалась вперед история казацких завоеваний, мы достигли, наконец, предельной точки земли у Тихого океана. Казалось бы, конец продвижения, а нет… дело казацкого расширения перешло к большевистскому и в этом весь смысл нашей истории [16].

Мысли Пришвина о смысле русской истории, связанной с расширением и, как он пишет, «собиранием русских земель», приобретают особую актуальность в контексте современных постколониальных исследований и, в частности, работы А. Эткинда «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России» (2016). В главе «Баррели меха», сопоставляя две эпохи освоения Сибири, связанные с добычей пушного зверя и современной нефтегазовой индустрией, А. Эткинд пишет: «Географическое пространство России, в ее огромной протяженности на север и восток, сформировано пушным промыслом. С истощением популяций пушных животных казаки и трапперы двигались все дальше на восток, ища в новых землях все тех же соболей, бобров, лис, куниц и другие плоды севера. Так русские достигали самых дальних северо-восточных концов Евразии, Чукотки и Камчатки, и потом Аляски» [18].

В Дневнике 1931 г. Пришвин, однако, не поднимает вопрос о Сибири как российской колонии. В этом контексте может быть интерпретирован, в частности, только сквозной мотив об отсутствии садов в Сибири, ибо ехали сюда, как пишет Пришвин, «чтобы послужить, нажить и вернуться на родину» [[#Литература | [16]].

Для Пришвина важнее понять другое: в чем суть большевистского индустриального освоения Сибири. Он изучает особый тип людей, которых он называет партчеловек или спецчеловек, и делает вывод о том, что «коммунист не знает природы и оленя, а хочет посредством экономики создать олений питомник» [16]. Итогом пришвинского освоения Сибири станет мысль писателя о контрасте и противостоянии двух миров: природной жизни Сибири и индустриальной идеи большевиков. «Из всего, что я видел в Сибири по пути на Дальний Восток, больше всего мое внимание остановил контраст двух миров, Сибири как страны лесов, рыбы, диких зверей, первобытного человека и Сибири новой, индустриальной», – пишет он [16]. Выхода из противостояния этих двух миров, которые Пришвин в символическом плане соотносит с потом труда и кровью (государственного насилия), он не видит: «Что только ни придумывалось для постройки моста, соединяющего в одно свое стремление к мирному творческому труду и современное строительство… рано или поздно вся постройка разламывается и становится невозможным делом соединить пот труда и кровь» [16].

В сущности, в Сибири, которая для него есть не что иное, как Россия, Пришвин вновь остановился перед мыслью об осударевой дороге русской истории. В 1933 г. повесть «Женьшень» он напишет как миф, как одну из своих сказок о пути человека, сознательно выходящего из войны, из немирного состояния бытия и обращающегося к творчеству, «новой, лучшей жизни людей на земле» [17], которая, с его точки зрения, может быть достигнута сотворчеством человека и природы. Однако в 1933 г. он поедет на Беломорско-Балтийский канал, и начнется его трудный путь, связанный с созданием романа «Осударева дорога».

Завершение сибирского сюжета

Завершение сибирского сюжета в судьбе и творчестве Пришвина связано с текстом «От автора» в звене «Золотые горы» романа «Кащеева цепь», датированном 1954 г. Сибирский сюжет, начавшийся в Хрущеве и елецкой гимназии, оказывается, таким образом, длиною в целую жизнь писателя.

Свое первое «путешествие в небывалое» – так Пришвин называет здесь свой путь в Сибирь в 1889 г. – он, как когда-то в «Заворошке», ставит в ряд странствий «на новые места» своих предков-купцов и былинного Садко, хрущевского крестьянина Гуська, Ермака и своего дяди И.И. Игнатова, уехавшего в Сибирь за счастьем из староверческого купеческого дома в Белеве и превратившегося в Сибири, где «все можно» [11], в «знатного пароходчика». Все эти странствия в поисках небывалого он называет собиранием русской земли и началом всякого, в том числе исторического творчества.

Осударевой дороге русской истории в 1954 г. Пришвин противопоставляет иной – народный путь в небывалое. У истоков этой идеи, очевидно, стоит важнейшая тема пришвинской мысли, связанная с пушкинскими образами Медного всадника и бедного Евгения, а самым очевидным народным путем исторического творчества небывалого становится у Пришвина русский путь в Сибирь.

Подводя итоги, следует сказать, что сибирский сюжет Пришвина так или иначе связан с ключевыми темами, образами и идеями сибирского текста русской культуры: Сибирь и/как Америка, Азия, колония, ссылка, пространство необъятное, богатства неисчислимые, свобода/воля и т.п. Однако доминантой сибирского сюжета писателя является, с нашей точки зрения, образ Сибири как России и русского пути в небывалое. Сибирский сюжет Пришвина, меняющийся во времени (от 1889 г. до 1954 г.) и в пространстве (от границы Европы и Азии, первого русского города в Сибири, Тюмени, до берегов Тихого океана), представляет собой не только путь самосознания писателя (открытия своего в чужом и чужого в своем), но и путь познания России. Сибирь, как и вся Россия, стала для него пространством испытания революционной и религиозной идей русской культуры. Характер этого испытания определяет не только биографический контекст творчества Пришвина (исключения из гимназии, учеба в Александровском реальном училище в Тюмени, три сибирских путешествия), но и две «книги с душком»: «Жизнь Иисуса» Э. Ренана и «Сибирь и ссылка» Дж. Кеннана.

Сибирский сюжет оказался средоточием важнейших мотивов творчества Пришвина: русской мечты «попытать счастья» на новых места («собирания русской земли»); народного пути в небывалое и осударевой дороги русской истории («пота труда» и «крови» государственного насилия); сотворчества человека и природы (индустриального освоения и сокровенной природной жизни Сибири).

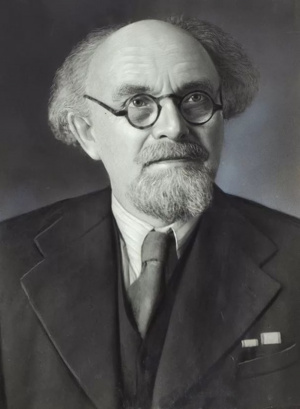

Н.П. Дворцова

Литература

- Варламов А.Н. Пришвин. М., 2003.

- Дворцова Н.П. Между Европой и Азией: сибирское путешествие Михаила Пришвина // Город как культурное пространство. Тюмень, 2003. С. 8–18.

- Сид И.О. Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий. СПб., 2017.

- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской литературе и культуре XX века. Пермь, 2000.

- Люсый А.П. Пушкин. Таврида. Киммерия. М., 2000.

- Замятин Д.Н. Гуманитарная география. Пространство и язык географических образов. СПб., 2003.

- Худенко Е.А. Киргизская степь в путевых записках и очерках М.М. Пришвина: имагология и поэтика // Проблемы исторической поэтики. 2017. Т. 15. № 2. С. 107–118.

- Пришвин М.М., Пришвина В.Д. Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996.

- Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. СПб., 1906.

- Пришвин М.М. Дневники. 1918–1919. М., 1994.

- Пришвин М.М. Кащеева цепь // Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 2. М., 1982. С. 5–482.

- Пришвин М.М. Путешествие из Павлодара в Каркаралинск (Сибирский дневник) // Пришвин М.М. Ранний дневник. 1905–1913. СПб., 2007. С. 471–580.

- Пришвин М.М. Дневники. 1920–1922 гг. М., 1995.

- Пришвин М.М. Заворошка // Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. Произведения 1906–1914 годов. М., 1982. С. 636–794.

- Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990.

- Пришвин М.М. Дневники. 1930–1931. СПб., 2006.

- Пришвин М.М. Женьшень // Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. М., 1983. С. 6–78.

- Эткинд А.М. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2016.